出版物

民主主義に関する世界的な協力は今後どうなるのか?[in English]

要旨2023年3月13日、Forum 2000に一橋大学大学院法学研究科・GGR研究員の市原麻衣子教授が共著した政策提言書「What Is the Future for Global Cooperation on Democracy?(民主主義に関する世界的な協力は今後どうなるのか?)」が公開されました。教授は、民主主義と自由の分野で著名な研究者や学者とともにこの政策報告書を執筆しています。本稿の全体的な目的は、民主主義に関する協力の現状を評価し、2023年3月下旬の第2回サミット開催以降、民主主義サミット(S4D)をどのように進めるべきかを提言することです。著者達はまず、17の特定テーマに分けられた新しい包括的な「コホート」の意義を示しています。そして、これらのコホートが各地域に与えた全般的な影響を評価した上で、2021年に開催された第1回サミット以降、各国政府の取り組みが不足していることを論じています。また、第2回サミットについては、地域の枠を超えた話し合いの場があまり設けられていないことに懸念を示しています。 第2章では、第1回サミット以降に起きた地政学的変化、すなわちロシアのウクライナ侵攻や中国のゼロコロナ政策の転換を取り上げています。こうした政治的ダイナミクスを踏まえ、市原教授と共著者は、S4Dコホートが民主的協調のハイレベルな側面に焦点を当てる必要があると主張しています。サミットに向けた具体的な提案として著者らは、民主主義国家の幅広い層が民主的協調のためのプロセスの舵取りに主体性を感じることができるよう、リーダーシップを共有するよう求めています。その一つは、各地域の大会において主導国を1カ国ずつ選出し、各地域の主導国が集まって1年間の任期で活動を統括することです。さらに、地域主催者が他の地域機関や市民社会組織と提携することで、招待状を誰に送るかという問題を克服することができると提言しています。 最後に著者等は、S4Dは国家中心のアプローチから、世界の民主主義者を包括的に対象としたアプローチに転換すべきであると主張しています。このことは、市民社会組織だけでなく、グローバル・サウスも含めることを意味します。報告書は、政府間構想として出発したサミットが、さまざまな国家やセクターのアクターを取り込んだ官民ネットワークに変化することを提案しています。これは、S4Dが現在のイニシアチブから外れて、「より戦略的で、より包括的で、より調整された民主的な調整」へと向かうことを意味します。

民主主義の恩恵、論じる場に 市原麻衣子(一橋大学大学院教授)〈多思彩々〉

要旨2023年3月12日、信濃毎日新聞に一橋大学大学院法学研究科・GGR研究員の市原麻衣子教授の記事「民主主義の恩恵、論じる場に」が掲載されました。教授はまず、3月下旬に開催される民主主義サミットを取り上げ、2021年に初めて民主主義サミットが開催された時から多くの変動があったと述べました。例えば、ロシアのウクライナ侵攻や中国の厳しい新型コロナウイルス政策により、権威主義的な政府が抱える問題が浮き彫りになり、民主主義の魅力が増したと指摘しました。一方、民主主義国がロシアや中国に対抗して連携する姿勢を示したことで、国家間の対立や戦争といった安全保障と関係する負のイメージと民主主義の連関が強まって見えるようになったと論じました。教授は、このような安全保障問題と民主主義を関連させて語るアプローチに懸念を示し、自由主義・民主主義の価値を守るためには、民主主義が個人の生活にもたらすポジティブな効果に関する議論が必要であると主張しました。

チリにおける憲法改正の否決より、民主的プロセスと裏切られた期待について何が学べるか?

要旨2022年9月、チリの有権者は、1年以上かけて起草され、三権分立などの自由民主主義の基本的要素を制限する新憲法案を、62%の反対をもって否決した。2023年11月にはチリで新たな国民投票が実施される予定であり、さらに他の多くの国々でも憲法改正が検討されている。こうした経緯を踏まえ、本稿では以下の2つの問いについて論じる。第一に、改憲プロセスの動向からどのような教訓が得られるのか。そして第二に、チリにおける憲法改正否決の主な理由は何なのか。これらの問いに答えるために、本稿ではまず、チリ国民によって共有されているナラティブを概観する。そして憲法改正が失敗に終わった背景、すなわちコミュニケーション不足や国民の信頼の喪失、そして憲法改正案に対する失望について分析する。

若い世代の政治文化の変化が民主主義への信頼の喪失、技術主義的な代替案への好みを誘発[英語]

要旨2023年2月、モンゴル政治教育アカデミーは、GGRリサーチアシスタント兼チリ人国際アナリストのサッシャ・ハニグ・ヌニェズ氏によるレポート「若い世代の政治文化の変化が民主主義への信頼の喪失と技術主義的代替案への好みを誘発」を掲載しました。この詳細なレポートの中で、ヌニェズ氏は、政治文化に関する議論の中心であるべき若い世代に注目しています。なぜなら、地政学的緊張関係や 民主主義国家の弱体化など、現代世界で見られる政治的傾向の影響を最も受ける世代だからだと説明しています。彼女は、この世代は、特に先進国では政治的指導者よりもテクノクラティック指導者に投票する傾向があるが、最近成立した民主主義国家では様々な傾向があることを指摘しています。この状況をより包括的に理解するためには、他の要因も考慮する必要があるとしながらも、若い世代が政策決定のための従来の民主主義のメカニズムに対して示す信頼の欠如を見過ごすことはできず、政府の指導者はこの状況をもっと深刻に受け入れるべきだとヌニェズ氏は主張します。

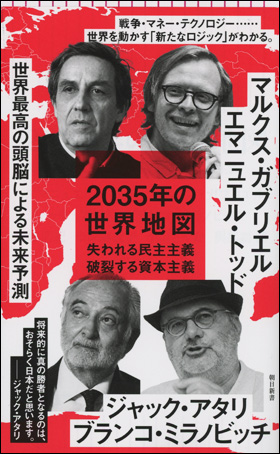

2035年の世界地図

要旨2023年2月13日、一橋大学大学院法学研究科・GGR研究員の市原麻衣子教授の共著書『2035年の世界地図』(朝日新聞出版)が発売されました。本書は市原教授をはじめ、フランスの人口統計学者・歴史学者のエマニュエル・トッド氏やドイツの哲学者マルクス・ガブリエル氏など、幅広い分野で活躍する著名人が共同執筆した著書です。2035年、今から12年後の世界。世界人口が増える中、人口大国の中国や日本は高齢者社会になると予測されています。経済面では中国の国内総生産(GDP)がアメリカのGDPを抜いて世界第1位に、日本はインドやインドネシアに抜かれて世界第5位になると言われています。また、人工知能(AI)なども今よりさらに発達して社会のあらゆる場面において活用されると指摘されています。様々な予測が立てられる中、新型コロナウィルスの流行やロシアのウクライナ侵攻などの予測不可能な事態が起こり、現代の世界は今までにないほどの不確実性に満ち溢れています。そのような世界について、市原教授を含む各分野の専門家や著名人が個々の見据える世界について語っています。

自由主義をめぐる分断と日本の役割 [in English]

要旨2023年2月9日、Discuss Japanに一橋大学大学院法学研究科・GGR研究員の市原麻衣子教授の記事が掲載されました。本記事は、岩波書店の総合雑誌『世界』12月号に掲載された教授の日本語エッセイを翻訳したものです。この論文で市原教授は、アジアでは様々な人権抑圧の試みが行われてきたが、それに人々が反発したことは、個人主義や尊厳の追求がいかに普遍的な価値であるかを証明するものであると論じました。インターネットの普及により、政府の弾圧に対抗するための市民の動員は容易になった一方で、ソーシャルメディアの普及は人々の分断を招いています。こうした社会の分断は日本でも見られますが、中国の言論戦がこうした状況に拍車をかけていると教授は指摘しました。最後に、民主主義の定義を再検討し、サニーランズ・イニシアティブなど、人々の生命、自由、尊厳を守るための取り組みを紹介されました。

ミャンマーにおける市民社会の長い道のり

要旨ミャンマーの市民社会は2021年2月1日に起きた軍事クーデターによって成立した軍事政権に抵抗を続けている。植民地時代後期に起源を持つ市民社会は民主主義社会への移行に重要な役割を果たしてきた。過去数年間における活躍は十分なものだとは言い切れないものの、人々の立場に立ち続け、クーデター後も国内外の情報アクセス、暴力の防止、人道支援などの領域で積極的な活動を行っている。本稿では、市民社会がミャンマーの国家の発展と民主主義の価値の擁護において決定的な役割を果たしていると論じる。

信頼性と説得力のある、普遍的な人権外交 そのために必要なものとは

要旨2023年2月1日、朝日新聞に一橋大学大学院法学研究科・GGR研究員の市原麻衣子教授の記事が掲載されました。市原教授はまず、近年人権を軸とした自由主義的な価値観が弱体化しているとして警鐘を鳴らし、世界各地で起こっている人権侵害問題について説明しました。また、岸田政権のもとで日本が人権外交に乗り出したことを一定程度は評価しつつも、自民党保守派の道具としてこれを扱うべきではないと論じました。最後に、日本が人権外交を推進するためには、国内においても更なる人権尊重を目指す必要があると強調しました。

クーデター2年、ミャンマーの明日は? 自国民に銃口、遠のく民主化 避難民増加 目を向けて

要旨2023年1月30日、一橋大学大学院法学研究科の市原麻衣子教授が中日新聞に掲載された記事に登場しました。ミャンマーでクーデターが起こってから2年経った現在でも、ミャンマー国内において国軍と国民の間で対立が続いています。市原教授はこのミャンマーの現状に関して、日本のASEANに対する姿勢がいかにミャンマー国内に影響を及ぼしているかについて論じました。ASEANの議長国が変わる今年、日本はミャンマー国軍に対して効果的な働きかけができるようにASEAN諸国と共同歩調を図るべきだと主張しました。最後に教授は、岸田政権はウクライナからの避難民は積極的に受け入れてきた一方で、ミャンマーからの避難民はさほど受け入れていない現状を指摘しました。そして、日本が海外に発信するメッセージの一貫性を保つために、ミャンマー難民の受け入れ態勢も整えるべきだと強調しました。

日本における偽情報への対処法 -ロシア・ウクライナ戦争からの教訓[英文]

要旨2022年12月に『アジアの民主主義に対する偽情報の影響(英語名:Impact of Disinformation on Democracy in Asia)』レポートが出版され、一橋大学大学院法学研究科の市原麻衣子教授の論稿が掲載されました。教授はまず、ロシア・ウクライナ戦争に関するロシアの偽情報やプロパガンダが、いかに日本の言説空間を混乱させているかを示しています。この情報操作の影響は日本では前例がなく、情報操作の課題と適切な対応策を分析する上で有益なケーススタディであると指摘しています。このような背景から、本稿では、ロシア・ウクライナ戦争に関連する日本の情報操作の状況、現在の情報操作への対策、および課題を克服するための推奨政策について論じています。