日本のミレニアル世代・Z世代が民主主義に与える影響

兒玉 千佳子

(一橋大学法学研究科大学院博士後期課程)

2025年11月25日

*本研究は、アジア民主主義研究ネットワーク(Asia Democracy Research Network: ADRN)北東アジア研究の一環で行われたものであり、2025年5月23日にADRNから出版された英文論考の和訳である。原文は以下にてアクセス可能:

http://adrnresearch.org/publications/list.php?cid=1&sp=%26sp%5B%5D%3D1%26sp%5B%5D%3D2%26sp%5B%5D%3D3&pn=1&st=&code=&at=view&idx=409&ckattempt=3

1.はじめに

2024年は「人類史上最大の選挙の年」と呼ばれ(UNDP 2024年)、日本でもいくつかの主要な選挙が行われた。選挙のたびに、若年層の投票率の低さが典型的な懸念事項として取り上げられる(読売新聞 2024年11月5日)。若者の投票を促すため、日本では2015年に選挙権年齢を20歳から18歳に引き下げた。しかし、衆議院議員に立候補するための最低年齢は依然として25歳のままである[1]。2024年の衆議院選挙における10代、20代、30代の投票率は、それぞれ39.4%、34.6%、45.5%と依然として低い水準にとどまっている(総務省 2025年)[2]。2024年の選挙では、若者の有権者が地方選挙において予想外の結果をもたらした一因として、彼らの主な情報源がSNSであることが報じられた(日本経済新聞 2024年11月19日および2025年1月16日)。

これらの報道は、ミレニアル世代およびZ世代[3]が民主主義に与える影響において対照的な側面を示している[4]。彼らの大多数は通常は投票しないが、いざ投票する際には政治的現象を引き起こすことがある。

一部のミレニアル世代やZ世代が政治に参加する一方で、他の人々はなぜ参加しないのか。

それは世代によるものなのか、それとも年齢や時代が政治参加に影響を与えているのか。本共同研究の全体的な目的は、政府、政党、NGOがミレニアル世代およびZ世代を巻き込むための政策提言を策定することである。そのために、本稿ではこれらの世代の政治参加を理解することを目的とし、既存研究が政治参加および政治的選好に影響を与えると示唆している価値観、関心、信頼、結びつきやすさに焦点を当てて検討する(Inglehart 1971年;猪口 2002年;Putnam他 1993年)。この分析により、政治行動における年齢効果、時代効果、世代効果の違いが明らかになる(Braungart and Braungart 1986年;三船・中村 2009年;綿貫 1994年)。世界価値観調査(WVS)の結果を簡単に概観することにより、本稿は、ミレニアル世代およびZ世代の政治参加は、上の世代が若かった頃の政治参加と類似しており、すなわち世代効果はあまり見られないと主張する。彼らの価値観、関心、信頼、帰属意識において観察された変化の多くは、他の年齢層と同様であり、時代効果が要因であることを示唆している。しかし、政治的に積極的な若者に関するペルソナ分析は、彼らが公共的な課題にどのように関わっているのかについての一端を明らかにする。本稿は、政府、政党、NGOに対するいくつかの提言をもって締めくくられる。若者の政治参加を促進するにはシステム的なアプローチが必要であるが、本稿では次のような出発点を提案する。すなわち、若者が実践的に関われる機会を増やすと同時に、政治が自分ごとであると感じられる人の数を増やすことである。

2.政治参加に寄与する要因

このセクションではまず、政治参加における年齢、時代、および世代効果の概念を明らかにする。続いて、政治参加との関連において、ミレニアル世代およびZ世代の価値観、関心、社会的関与性、そして信頼に関する分析を行う(猪口 2002;三船・中村 2009;Putnam 1993;綿貫 1994)。

2.1世代要因

リチャード・ブラウンガートとマーガレット・ブラウンガートによれば、政治的世代とは「歴史上の特定の年齢集団であり、自らの独自性を認識し、社会的・政治的変革のために共に行動するようになる存在」である(Braungart and Braungart 1989: 207)。特定の政治的世代は、年齢や時代の変化にかかわらず、異なる政治的態度や行動を持ち続ける。先行研究は、日本においても、より早い出生コホートがこのような政治的世代を形成してきたことを示唆している。たとえば、三船・中村(2009)はコホート分析を用いて、選挙における世代効果を明らかにしている[5]。

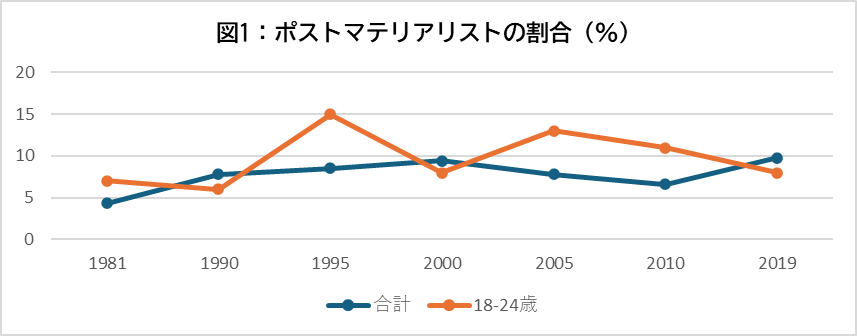

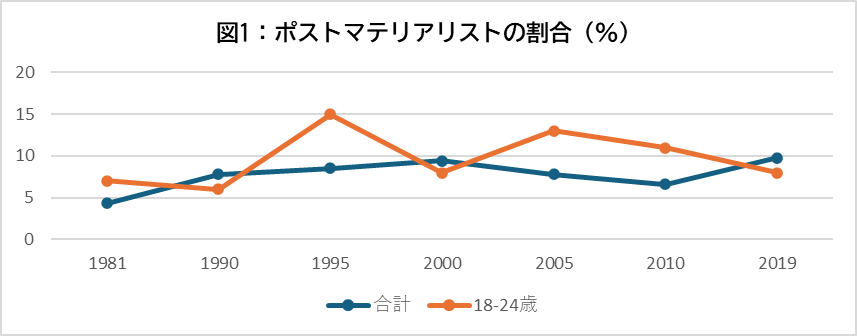

彼らによれば、1961~1985年生まれのコホートは、「自らの利害が関わるときにのみ政治に関与する」という共通の政治的態度を有している。このような態度は、それ以前の出生コホートとは異なる世代効果であり、日本における投票率の持続的な低下に寄与してきた(三船・中村 2009)。宮島(1985)は、1950年代後半から1970年代初頭にかけての高度経済成長が、日本人の価値観の変化を引き起こし、「私生活化(shiseikatsu-ka)」、すなわち私生活を重視する傾向を生み出したと主張する(1985: 131)。さらに彼は、私生活化は政治参加に対して否定的にも肯定的にも作用しうると述べている(宮島 1985)。一方で、綿貫(1994)は、「秩序の維持」や「物価上昇への対応」よりも「政治参加」や「言論の自由」を優先する「ポストマテリアリスト」の比率変化に着目している[6]。綿貫(1994)は、1972年から1993年にかけて実施された3回の調査を通じて、ポストマテリアリスト指標の上昇を確認し、ポストマテリアリズム的価値観の拡大と政党選好の変化とのあいだに相関関係があることを示唆している(綿貫 1994: 64)[7]。

猪口は、ミレニアル世代以降の新しい世代における日本のソーシャル・キャピタルの変化を予測し、三つの方向性を示している。第一に、市民組織の活動の増加、第二に、ポストマテリアリズム的価値観の増大、第三に、市民意識の高まりである(2002: 287–288)。

2.2ミレニアル世代およびZ世代

以上で検討した先行研究は、幼少期および青年期における重要な社会経済的経験が、世代効果を形成しうることを示唆している。問題は、ミレニアル世代およびZ世代が、新たな政治的世代を生み出す可能性を持つような共通経験を有しているかどうかである。

経済的には、ミレニアル世代とZ世代は、いわゆる「失われた30年」あるいは30年にわたる不況期に成長した。これは、それ以前の世代が経験した急速な経済成長とは対照的である。社会的には、この時代は深刻化する社会的分極化の特徴を持つ。同時に、デジタル技術の急速な発展がミレニアル世代とZ世代に影響を与えている。人口統計的には、2024年時点でミレニアル世代は総人口の11%、Z世代は15.2%を占める(総務省統計局2024年)。[8]過去の二度の「ベビーブーム」を経験した出生コホートとは異なり、これらの世代の人口規模は比較的小さい。

ミレニアル世代およびZ世代の経済的・社会的経験の違いを踏まえ、本稿では世界価値観調査(World Values Survey: WVS)の簡易的な分析を通じて、両世代の政治参加における世代効果の有無を検討する。先行研究に従い、ミレニアル世代およびZ世代の政治参加は、価値観、関心、信頼、および帰属意識を手がかりに分析される。世界価値観調査は1981年から2019年までに7回実施されており、2019年調査においては18〜24歳および25〜34歳の年齢層がミレニアル世代およびZ世代を代表している[9]。

統計的な分析は行っていないものの、世界価値観調査は、同一調査年における異なる年齢層間の比較、および同一出生コホートを異なる調査時点で追跡することにより、年齢効果・時代効果・コホート効果のおおまかな傾向を把握する手がかりを提供している[10]。

価値観

本節では、社会的・政治的価値観およびポストマテリアリズム的価値観について検討する。まず、表1から「私生活の優先」が進行していることが確認できる[11]。家族や余暇の時間を重要と考える回答者の全体的な割合は増加しており、とりわけ18〜24歳および25〜34歳の年齢層で顕著である。「非常に重要」と答えた回答者に注目すると、その増加傾向はさらに明確である。たとえば、18〜24歳の層では、1990年の62%から2019年には88%に上昇している。同年齢層において、余暇時間を「非常に重要」と答えた割合も、1990年の47%から2019年には78%へと増加した。

政治に関しては、政治を重要と考える人々の割合が1990年の49%から2019年には64%へと増加し、過半数を超えている。18〜24歳および25〜34歳の年齢層においても、政治の重要性に対する認識は同程度の割合で上昇している。

ポストマテリアリズム指標に関しては、「ポストマテリアリスト」と分類される人々の全体的な割合が、1981年の4.3%から2000年には9.4%へと増加している[12]。この傾向は綿貫(1994)の知見とも一致している。しかしその後は、図1の青線に示されているように、低下または変動を示す[13]。表1はまた、18〜24歳の回答者における「ポストマテリアリスト」の割合が、2019年においても1981年と同様に低水準であることを示している(図1のオレンジ線にて表示)[14]。

表1.人生における大切なこと(「とても大切」+「割に大切」よりの%)

| 家族 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |

| 18-24歳 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 |

| 25-34歳 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 |

| 35-44歳 | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 99 |

| 45-54歳 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 |

| 55-64歳 | 97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 98 |

| 65歳以上 | 92 | 99 | 97 | 95 | 96 | 96 |

| 合計 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

| 休暇 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |

| 18-24歳 | 93 | 95 | 98 | 94 | 94 | 96 |

| 25-34歳 | 93 | 93 | 92 | 96 | 94 | 96 |

| 35-44歳 | 85 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |

| 45-54歳 | 77 | 91 | 94 | 91 | 94 | 96 |

| 55-64歳 | 66 | 83 | 84 | 90 | 86 | 92 |

| 65歳以上 | 46 | 77 | 72 | 79 | 79 | 82 |

| 合計 | 80 | 89 | 88 | 90 | 88 | 90 |

| 政治 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |

| 18-24歳 | 35 | 40 | 43 | 31 | 54 | 50 |

| 25-34歳 | 37 | 54 | 41 | 47 | 53 | 52 |

| 35-44歳 | 51 | 59 | 61 | 58 | 64 | 54 |

| 45-54歳 | 58 | 67 | 72 | 64 | 70 | 63 |

| 55-64歳 | 58 | 70 | 77 | 74 | 72 | 69 |

| 65歳以上 | 54 | 73 | 74 | 71 | 70 | 74 |

| 合計 | 49 | 61 | 63 | 61 | 66 | 64 |

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

関心

本節では、ミレニアル世代およびZ世代の政治への関心について検討する。18〜24歳の回答者のうち、「政治に関心がある」と答えた割合は35〜45%の間で推移している(図3)[15]。年齢を重ねるにつれて、政治への関心は高まる傾向にある。日本国際交流センター(JCIE)が2023年に実施した別の調査によれば、日本における18〜39歳の回答者が政治に関心を持たない主な理由として、①政治に何の期待もしていない、②投票しても何も変わらない、の2点が挙げられている。[16]

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

関心の指標として、猪口(2002)はテレビのニュース番組を視聴する頻度を用いている。表2によれば、テレビのニュースはすべての年齢層において依然として最も利用されているメディアである[17]。また、表2は、ソーシャルメディアの利用に関して、若年層と高齢層の間に最も大きな差があることも示している。

表2:2019年の情報源(利用頻度として「毎日」「毎週」「毎月」「月に1回未満」を選択した回答者の割合)

| 新聞 | テレビ | ラジオ | 携帯電話 | メール | インターネット | SNS | 友人との会話 | |

| 18-24歳 | 48 | 99 | 26 | 45 | 25 | 94 | 83 | 78 |

| 25-34歳 | 48 | 97 | 32 | 47 | 39 | 96 | 81 | 89 |

| 35-44歳 | 58 | 95 | 47 | 40 | 40 | 95 | 62 | 90 |

| 45-54歳 | 74 | 99 | 51 | 46 | 54 | 93 | 52 | 89 |

| 55-64歳 | 83 | 98 | 56 | 46 | 51 | 81 | 44 | 87 |

| 65歳以上 | 91 | 98 | 51 | 45 | 35 | 48 | 16 | 87 |

| 合計 | 75 | 98 | 48 | 45 | 42 | 76 | 44 | 88 |

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

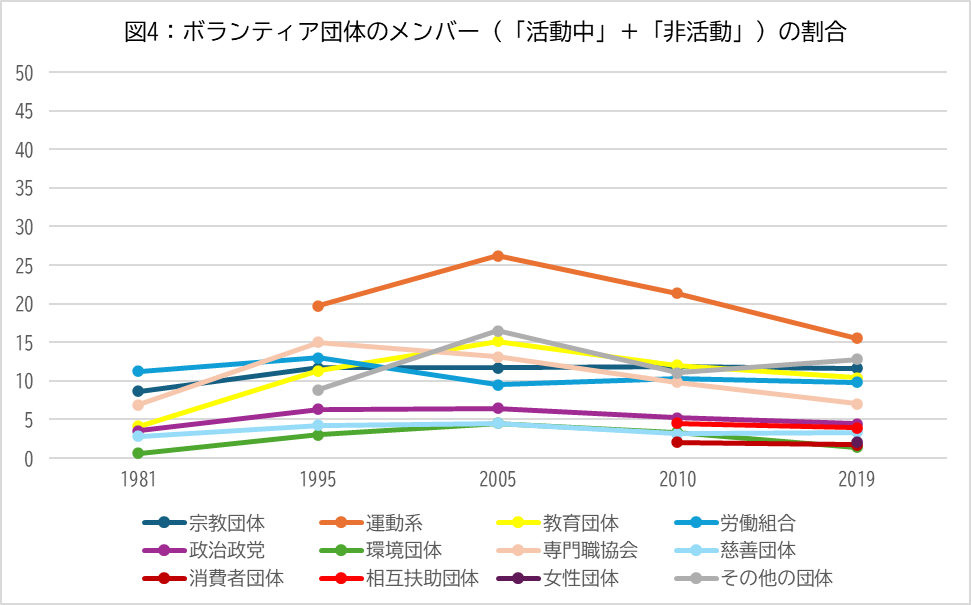

所属

多くの研究者が、結社性と民主主義との関係について検討してきた(Putnam et al. 1993, 2002)。世界価値観調査(World Values Survey)では、回答者に対して12の任意団体への所属状況を尋ねており、図4はこれらの団体に「積極的に参加している」および「非積極的に参加している」回答者の割合をまとめたものである[18]。図からは、日本では任意団体に所属している人の割合が非常に少ないことが分かる。2005年頃までは上昇傾向が見られたが[19]、それ以降は、環境団体、慈善団体、政党において、その割合は減少傾向または一貫して低い水準にとどまっている。18〜24歳の年齢層における所属率は、スポーツ団体を除いて全体平均をさらに下回っている。

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

信頼

本節では、社会的信頼および政治的信頼の両方を検討する。前者は他者(たとえば家族や初対面の人々)に対する信頼の程度を、後者は制度や組織に対する信頼水準を扱う。社会的信頼に関しては、表3に猪口(2002: 389)が指摘する信頼の類型が継続していることを示唆しているように思われる[20]。猪口は、「アメリカの信頼はより広範で開かれている一方、日本の信頼はより狭く閉ざされている」と論じている(2002: 389)[21]。2019年の世界価値観調査(WVS)でも、日本人は家族や知人には信頼を寄せているが、初対面の人や異国籍の人に対しては信頼を大きく制限していることが示されている。一般的に、若年層ほど高年層に比べて信頼水準が低い傾向が見られる。これに対し、アメリカでは2017年時点で約40%の人が「初対面の人を信頼する」と回答しており、18〜24歳の年齢層に限定しても28%が初対面の人に信頼を寄せている[22]。

表3:2019年の社会的信頼度(「完全に信頼する」+「ある程度信頼する」の割合)

| 家族 | 近所の人 | 知人 | 初対面の人 | 他国籍の人 | 他宗教の人 | |

| 18-24歳 | 99 | 42 | 76 | 8 | 16 | 10 |

| 25-34歳 | 99 | 42 | 80 | 5 | 15 | 10 |

| 35-44歳 | 97 | 59 | 85 | 11 | 17 | 12 |

| 45-54歳 | 98 | 58 | 87 | 11 | 15 | 13 |

| 55-64歳 | 98 | 67 | 85 | 11 | 16 | 14 |

| 65歳以上 | 97 | 66 | 83 | 11 | 16 | 14 |

| 合計 | 97 | 60 | 84 | 10 | 16 | 13 |

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

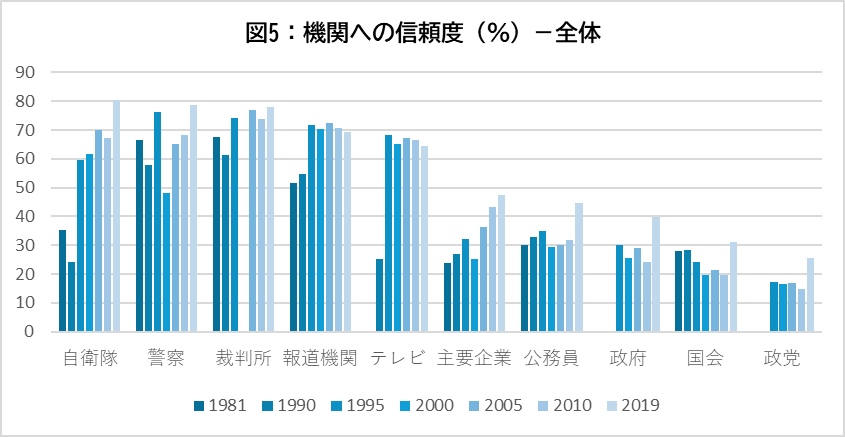

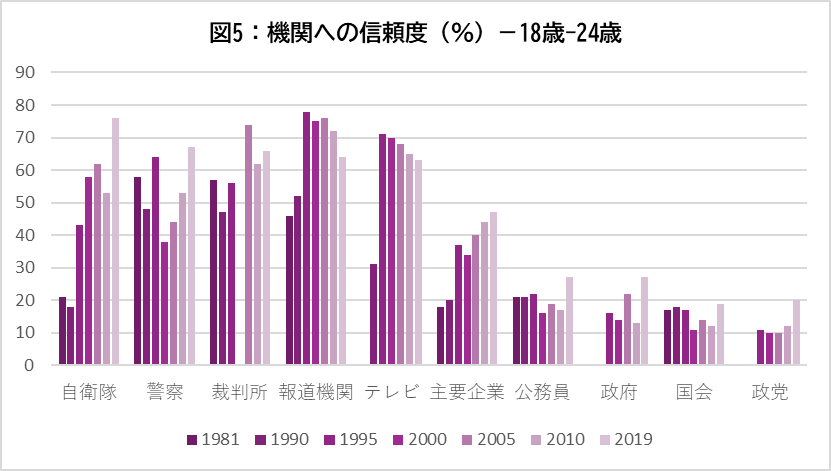

制度への信頼に関して、猪口(2002)は、日本人は政党性のない制度(たとえば「裁判所、警察、官僚機構、軍隊」)に対する信頼の方が、政党性のある制度(「国会、政党、選挙で選ばれた政府、政治指導者、大企業、マスメディア」など)に対する信頼よりも高いことを指摘している(2002: 378)。図5および図6は、この傾向を視覚的に示している。図5は1981年から2019年までの各年において、これらの制度に対して「非常に信頼している」と回答した人の割合を示しており、図6は18〜24歳の年齢層に焦点を当てたものである。いずれの図も、調査年による増減はあるものの、全体として同様の傾向を示している。ただし、新聞およびテレビについてはこの限りではない[23]。18〜24歳の回答者においては、政党性のある制度への信頼の割合が全体の回答者よりも低くなっている。

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

まとめると、これまでに観察された4つの要素の変化には、年齢および時代要因の影響が見られる。ミレニアル世代およびZ世代は、1990年代の若年層と比べて私生活および政治の重要性をより強く認識しているが、政治への関心は依然として低い。2019年調査においてZ世代(18〜24歳)の「政治に関心がある」と答えた割合はわずか29%であった。実際、すべての年齢層において「私生活の優先(privatization)」は強まっており、日本人全体として政治への無関心は続いている。公私の分離、および公共問題の解決を政府に委ねるという日本的な期待構造は、若年層においても依然として維持されているように思われる(市原 2024)。世界価値観調査(WVS)によれば、「人々のニーズに応えるのは政府の責任である」と考える日本人の割合は、1990年以降むしろ増加している[24]。同時に、政党性のある制度に対する政治的信頼は、2000年以降徐々に増加しているものの、依然として低く、特に若年層において顕著である。

日本における社会的信頼の性質もまた、猪口(2002)が示す「狭く閉ざされた信頼」から大きく変化していないように見える。特に若年層は、見知らぬ他者に対する信頼がより低い傾向を示している。この傾向は、「日本の社会的信頼は対面および集団的な場面を基盤として形成される」とする濱口の主張とも一致しており、猪口(2002: 383)において引用されている。1980年代および1990年代には、ポストマテリアリズム的価値を支持する人々の割合や、任意団体への参加において一定の前向きな傾向が見られたが、その流れは逆転しているようである。政党や慈善団体への参加に関しては、非積極的なメンバーを含めても18〜24歳および25〜34歳の年齢層で一貫して低く、1981年から2019年まで常に5%未満であった。「私生活化(privatization)」が進行する中で、自己意識から市民意識への転換の重要性を宮島(1980: 162)は強調しているが、少なくとも調査結果からはその変化は明確に観察されていない。

2.3 政治参加

世界価値観調査(World Values Survey: WVS)は、ミレニアル世代およびZ世代の政治参加に関する最新のデータを提供している。表4および表5は、18〜24歳の回答者における政治的行動の水準をまとめたものである。請願署名を除けば、ストライキ、ボイコット、デモなどを含む政治的行動を行った18〜24歳の若者はほとんどいない。また、政治的行動を取った人の割合は1981年以降一貫して安定している。この年齢層の割合は全体平均よりやや低く、日本において政治的行動が全般的に希薄であることが示唆される[25]。

表4:18‐24歳の若者のうち、以下の政治的行動を行った者の割合

| 1981 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 | |

| 署名活動 | 21 | 26 | 20 | 35 | 19 | 12 | 19 |

| 非公式のストライキ | 1 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 1 | 0 |

| ボイコット | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |

| 平和的デモ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

表5:インターネットおよびソーシャルメディアを利用した以下の行動を行った18‐24歳の若者の割合

| 2019 | |

| 他者に政治的行動を促す | 1 |

| 政治イベントの企画運営 | 0 |

| 政治に関する情報を検索 | 18 |

| 電子署名による請願書への署名 | 0 |

出典:世界価値観調査データ(2025年1月24日アクセス)。WVSオンラインデータ分析(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)に基づき筆者作成。

紙幅の制約により、本節では調査結果をその他の社会経済的条件(たとえば、性別、所得、学歴、都市・農村の別)によって細分化して示すことはしない。先行研究においては、政治的世代間でこれらの要因に差異があること(綿貫 1994)や、社会経済的要因と政治参加との相関関係(猪口 2002)が指摘されている。したがって、本節の結論として、今後の研究において検討すべき課題やギャップが残されていることを指摘する。

3.Z世代のペルソナ分析

上記の世界価値観調査(World Values Survey)のレビューから、価値観、関心、結社性、関心の向け方の変化は、年齢や時代と関係していることが示唆される。世代効果については、Z世代が最新の調査でしかカバーされていないこと、また、近年ではライフコースの多様化や、かつてのような社会全体に影響を及ぼす急激な経済成長といった大きな出来事がないことから、世代交代には従来よりも長い時間がかかる可能性があり、特定が難しい(浅野 2024: 270-272)。そこで本節では、Z世代の中で政治に関心を持ち、参加する個人がなぜそのような行動を取るのかという点に着目する。彼らに共通する特徴とは何か。これらの問いに答えるために、本稿ではいくつかのペルソナを設定する。

最初のペルソナは、2020年に他の大学生とともに行政への市民参加を促進するソーシャルビジネスを立ち上げた大学生との会話に基づいている。彼は、地方議員の選挙運動を支援する経験を通じて、市民と行政との間の既存のコミュニケーション手段には限界があることを認識した。市民側と行政側の双方に「ペインポイント(課題)」があると彼は捉えている。すなわち、市民は「自分たちの声が届かず、変化を生むこともない」と感じているため、公共的な課題への関与を避けがちである。一方、行政は市民の多様な意見を聞きたいと思っていても、それをどのように政策やサービスに反映すべきか分からないという問題を抱えている。彼はこうした課題意識を出発点として、オンライン上での参加・合意形成を可能とするプラットフォームを開発した。このプラットフォームは2021年に国連開発計画(UNDP)ソーシャル・イノベーション・チャレンジ・ジャパンにおいて表彰され、実際に60の自治体で活用されている(デジタル庁 2024)。彼にとって重要なのは、ビジネスを立ち上げること自体ではなく、行政や地域社会に対して「解決策を提供すること」である。その手段として、ソーシャルビジネスが最も適していると彼は考えている。

別のペルソナは、『日経』紙の「飛躍」(2024年1月1日:19頁)に掲載された記事をもとに構築された。このペルソナは、20代から30代の女性の地方議会進出を促進するプロジェクトを立ち上げたアクティビストである。彼女が大学の学生新聞のインタビューで語ったところによれば、政治への関心は2017年に選挙ボランティアに参加したことをきっかけに芽生えたという。この経験を通じて、若者の低い投票率や、日本における政治参加のネガティブなイメージについて考える機会を得た(慶應塾生新聞 2024年12月15日)。その後、彼女は若者の投票率が高く、20代前半でも立候補できるデンマークに留学し、政治文化の違いを体感した(慶應塾生新聞 2024年12月15日)。彼女はデンマークで出会った仲間たちとともに、日本での活動を開始した。

最後のペルソナは、Change.orgのインタビューに基づいている[26]。この人物は、2019年に生理用品の消費税率の引き下げを求めて、ひとりでオンライン署名活動を始めた大学生である。卒業論文の調査を通じて、生理用品が軽減税率の対象に含まれていないことを知ったことがきっかけであった(Change.org Japan 2022年12月26日)。その後、同じ大学の学生たちと共にNPO法人を立ち上げ、「生理の問題を誰にとっても関係のある社会的課題として扱いたい」との思いから活動を続けている(みんなの生理「私たちについて」)。2019年の世界価値観調査(World Values Survey)によれば、オンライン署名を利用する人の割合は依然として低いままである。しかし、Change.org Japanによると、2023年にはユーザー数が443万人に達し、1,092件のオンライン署名キャンペーンが立ち上げられたと報告されている(Change.org Japan 2024)。

これらは、Z世代が政治に積極的に関与している事例のごく一部に過ぎない。本稿の分析範囲は限定的ではあるが、これらのペルソナに共通する特徴をいくつか見出すことができる。第一に、彼らはいずれも自身が直接経験し、関心を持つ社会課題を動機として行動を起こしている。第二に、同じ価値観を共有する友人やネットワークの中から仲間を見つけ、組織やビジネスを立ち上げている。第三に、オンライン署名やオンラインプラットフォームなどのデジタルツールを活用し、同世代とのコミュニケーションを積極的に行い、Change.org Japanによるキャンペーン支援などの学習機会も主体的に活用している。

4.提言

本節では、本稿冒頭で提示した問い――なぜ一部のミレニアル世代やZ世代は政治に参加し、他の多くはそうしないのか――の回答から始める。世界価値観調査(World Values Survey)によれば、日本社会全体、すなわちミレニアル世代やZ世代に限らず、政治への関心が低く、政治的活動への参加も乏しい傾向がみられる。ただし、政治が重要だと考える日本人の割合は以前よりも増加している。その一因として、多くのミレニアル世代やZ世代が、「公共の課題を解決することは自分たちの責任ではない」と考え、「自分が行動しても変化をもたらせない」と感じていることが挙げられる。そのため、公共的な課題に積極的に関与するミレニアル世代やZ世代は、むしろ例外的な存在といえる。

ペルソナ分析によれば、彼らは自身の経験や関心のある課題に強く動機づけられている。また、政治に関心を持つミレニアル世代やZ世代の中には、デジタルツールを公共的課題への自然な対応手段として捉えている者もいる。しかし、日本においては、一般的に対面による関係の方が社会的信頼を得やすい。この点は、特に一般市民からの信頼が十分でない政党系組織にとって重要な課題となる可能性がある。

上記の考察から明らかになるのは、若者の市民的関与を促進するためには「システム的アプローチ」が必要であるという点である。すなわち、文化・教育・政治・経済の各側面における変化が求められる以上、政府、政党、NPO、企業といった多様な主体による協働的な取り組みが不可欠である。そのうえで本稿は、ミレニアル世代およびZ世代が政治参加においてより実践的な機会を得て、政治過程に実質的に貢献できるようにするための一連の取り組みを提案する。また同時に、政治への社会的関心を高めることも重要である。仮に参加機会が増えたとしても、政治に関心のない人々はそれに気づかず、結果として参加には至らない可能性があるためである。以下では、政府・政党・NPOそれぞれに対するより具体的な提言を示す。

4.1. 政府に対する提言

まず、特に地方自治体においては、若者が政策立案や予算配分に参加できる機会を創出することができる。市民参加を促進するためにデジタルツールを導入する自治体が増えており(第一のペルソナを参照)、この提言とも一致している。別の例として、山形県遊佐町では、2003年から「少年議会」が運営されており、政策実施のための独自予算を有している(NHK 2022年6月24日)。この議会は、町長と10名のメンバーで構成され、中学生や高校生にも立候補権および投票権が与えられている(NHK 2022年6月24日)。このような取り組みにおいて重要なのは、単に若者を参加させることにとどまらず、「自分たちにも変化を生み出せる」という実感を持たせることである。

政治への関心を高めるためには、「政治とは何か」という定義を明確にし、若者が日常的に関わっている学校や地域活動と結びつけて示すことが有効であろう。たとえば宇野(2018)は、中高生に対して「修学旅行の行き先を決めるようなクラスでの意思決定も政治の一部である」と説明している(2018:57-59)。公的領域と私的領域との間にある隔たりを乗り越えるためには、政治を若者の日常生活と結びつけることが有効なアプローチとなる。

4.2. 政党に対する提言

政党はすでに若者との関与を図るためのさまざまな手段を有しており、これをさらに強化することが考えられる。たとえば、ペルソナ分析でも示されたように、選挙ボランティアの経験は、若者が公共的課題に関心を持つ契機となっている。また、一部の政党や国会議員はインターンシップを受け入れており、大学との連携によって単位認定を可能にすれば、若者の参加を一層促進することができるだろう。

もう一つの選択肢としては、若年層の選挙立候補者に対する支援を拡充することである。衆議院議員の被選挙権年齢は依然として25歳以上であり、この点については制度的な議論が必要である。しかし現行制度のもとでも、若年層の議員比率は非常に低い。30歳未満では、男性が0.9%、女性が0%であり、40歳未満でも、男性5%、女性2.6%にとどまっている(列国議会同盟[Inter-Parliamentary Union]2024)。これらの割合は、彼らの人口に占める比率よりもさらに低い(第2.2節参照)。

特に難しいのは、政治に関心のない層をどう巻き込むかという課題である。若者団体と連携したコミュニケーションや、対面での信頼構築の機会をさらに模索することが重要であろう。JCIEの調査によれば、多くの政党がインターネットやSNSを活用しているにもかかわらず、日本の若者は、政治参加を促進するためにはテレビやSNSを通じたより多くの情報提供が必要だと考えている(柴田 2024)[27]。

この結果は、政党等の発信するメッセージや情報が、想定された受け手に十分届いていないことを示唆している。この課題に対処するためには、若者の視点から、効果的なコミュニケーションやメッセージの届け方について、若者団体が助言を行うことが有効であろう。世界価値観調査(WVS)では、若者が政党に対して信頼を持っていないことが報告されており、若者団体と協働することのもう一つの理由として、若者がこうした団体にはより信頼を寄せている可能性がある点が挙げられる。

同様に、日本社会においては、対面による交流を通じて社会的信頼が構築される傾向がある。実際、政党内に若者支部を設け、ミレニアル世代やZ世代と共に交流会、勉強会、ワークショップ等を開催している例も存在する。このような対面型の取り組みは、SNS等を活用したオンラインでの発信とあわせて、政党の役割を若者に身近に感じさせるための有効な手段となるであろう。

4.3. NPOに対する提言

NPO(研究者を含む)は、多様な専門性を有している。第一に、これまでの経験や知識を活かし、組織や事業の立ち上げに関する実践的な指導や学習機会の提供が可能である。すでに多くの団体がソーシャルビジネスに対するスタートアップ支援を行っており、今後さらに拡充することが期待される。

第二に、NPOは日本国内における若者同士のネットワークの拡大を支援することができる。これにより、ミレニアル世代やZ世代が同じ志を持つ他者から、スキルや戦略を学ぶ機会が生まれる。

第三に、NPOはミレニアル世代やZ世代の活動を政治と結びつける役割を果たしうる。若者にとって、政治はもともと日常生活の一部ではなく(前述のとおり、若者の政治への無関心の一因とも考えられる)、彼らが目指す社会変革が、実は政策や制度、法制度の変更を必要とし、政治的アクターの協力が不可欠な場合がある。既存のNPOが、その初期的な接点を担い、若者の声を広げていくことが重要である。

最後に、正規の学校教育の枠を超えた、参加型・実践型の市民教育もまた、人々に公共的関与を身近なものとして認識させ、地域レベルで社会課題に取り組むための入り口となる。

5.参考文献

- 浅野智彦(2024)『「若者」とは誰か』河出書房新社。

- Braungart, R. G., & Braungart, M. M. (1986) Life-course and generational politics. Annual Review of Sociology, 12, 205–231.

- Change.org Japan (2020) 「ステップアップ支援 奨学生インタビュー:谷口歩さん」https://note.com/change_jp/n/n72f8d8712ac9 (2025年1月27日アクセス)。

- Change.org Japan (2024)『Change.org Japan 2023年度 活動報告書』。

- Dahl, R. A. (1971) Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

- デジタル庁(2024)「地域活性化デジタルサービスカタログ(2024年版)」https://digiden-service-catalog.digital.go.jp/administration/10020/(2025年1月31日アクセス)。

- Glenn, N. D. (1977) Cohort Analysis. SAGE.

- 市原麻衣子(2024)「日本のガバナンスにおける垂直的アカウンタビリティ:市民意識の影響」アジア民主主義研究ネットワーク『第15回ワークショップ報告書』pp. 34–40。

- Inglehart, R., Haerpfer, A., Moreno, C., Welzel, K., Kizilova, J., Diez-Medrano, M., Lagos, P., Noris, E., Ponarin, & Puranen, B., eds. (2022) World Values Survey: All Rounds (1–7) – Country-Pooled Datafile Version (round 1–7) https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (2025年1月24日アクセス)。

- Inglehart, R. (1971) The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies. The American Political Science Review, 65(4), 991–1017.

- Inoguchi, T. (2002) Broadening the Basis of Social Capital in Japan. R. D. Putnam, ed. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, pp. 359–392. Oxford University Press.

- Inter-Parliamentary Union (November 2024) IPU Parline https://data.ipu.org/parliament/JP/JP-LC01/ (2025年4月12日アクセス)。

- 慶應塾生新聞(2024)「『動かなければ政治は変わらない』野上百子さんインタビュー」『慶應塾生新聞』2024年12月15日付、https://www.jukushin.com/archives/61700 (2025年1月16日アクセス)。

- 三船毅・中村剛(2009)「衆院選挙投票率の分析―1969年から2005年における年齢・時代・世代の影響―」『選挙研究』25(2): 83–106。

- 総務省(2025)「年齢別投票者数調べ」2025年2月14日、https://www.soumu.go.jp/senkyo/50syusokuhou/index.html (2025年4月12日アクセス)。

- みんなの生理(n.d.)「#About Us」https://minnanoseiri.wixsite.com/website/(2025年1月27日アクセス)。

- 宮島喬(1980)「社会意識の変化―プライバタイゼーションとの関連で」須藤茂編『文化の変動』、124–165頁、東京:朝倉書店。

- NHK(2022)「政治マガジン」2022年6月24日、https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/84982.html (2025年1月25日アクセス)。

- 日本経済新聞(2025)「SNS選挙 功罪」『日本経済新聞』朝刊、2025年1月16日:2面。

- 日本経済新聞(2024)「SNS選挙 三つの“着火点”」『日本経済新聞』朝刊、2024年11月19日:3面。

- Putnam, Robert D. (2002) Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. Oxford University Press.

- Putnam, Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

- 柴田優子(2024)「アジア10カ国の若い世代の政治に対する認識と関与調査報告書」,国際交流基金日本国際交流センター,https://jcie.or.jp/report/publication2-000.html (2025年1月16日アクセス)

- 総務省統計局(2024)「e-Stat 人口推計」,https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&year=20250&month=11010301&tclass1=000001011678 (2025年1月28日アクセス)

- 舘昭次・長谷川真理子(2023)「NGOの構造的な課題への問いかけ――『データブック2021』と開発学会RTの学びから」,『THINK Lobby Journal』1:41-54頁。

- 読売新聞(2024)「日本の10代有権者の投票率は43%にとどまる:10代で最も高かったのは18歳女性」,11月5日,https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/election/20241105-220472/ (2024年11月21日アクセス)

- UNDP (2024) A “Super Year” for Elections,https://www.undp.org/super-year-elections (2025年2月2日アクセス)

- 宇野重規(2018)『未来をはじめる:「人と一緒にいること」の政治学』,東京大学出版会。

- 綿貫譲治(1994)「『出生コーホート』と日本有権者」,『リヴァイアサン』15:53–72頁。

【日本語訳】

羅喬郁(一橋大学国際・公共政策大学院修士課程)

ナイモヴ・ベジャン(一橋大学社会学研究科修士課程)

[1] 参議院議員および都道府県知事に立候補するための年齢要件は、30歳以上である。 [2] この統計は、2025年2月14日に総務省が発表(https://www.soumu.go.jp/senkyo/50syusokuhou/index.html、2025年4月12日閲覧)に基づいている。20代および30代の平均投票率は筆者が算出したものである。 [3] ミレニアル世代とZ世代の定義は様々である。本稿では、ミレニアル世代とZ世代を出生コホート概念と同様に用いる:ミレニアル世代とは1985年から1994年生まれ (2024年時点で30~39歳)、Z世代は1995年から2010年生まれ(2024年時点で14~29歳)を指す。共通の態度・行動・意識を持つ世代として扱う場合は、その旨を明記する。 [4] 本プロジェクトのテーマであるミレニアル世代とZ世代の民主主義への影響と政治参加を踏まえ、本論文はダール(1971: 4)が考える「民主化の二つの理論的側面」、すなわち参加と異議申し立てのうち、参加の側面に焦点を当てる。 [5] コホート分析とは、コホートの特性を理解するための手法であり、コホートはしばしば出生年、すなわち出生コホートに基づいて定義される(Glenn 1977)。コホート分析では、同じコホートを二つ以上の時点で比較することによって、年齢や時代の影響と区別された世代固有の特徴を明らかにすることができる。 [6] Inglehart(1971)は、「アクイジティブ(acquisitive)」および「ポスト・ブルジョワ(post-bourgeois)」という用語を用いている。前者は秩序の維持や物価上昇への対応を重視する人々であり、後者は政治参加や言論の自由を重視する人々である(1971: 993–994)。彼は、「ポスト・ブルジョワ」は左派政党を支持する傾向があると仮定している。 [7] 1972年、1983年、1993年の3時点の調査において、すべての年齢層においてポストマテリアリズム的価値観が上昇している。そのため、綿貫(1994)は、これは世代効果ではなく時代効果であると評価している。 [8] ミレニアル世代については30〜34歳および35〜39歳の年齢層を、Z世代については15〜19歳、20〜24歳、25〜29歳の年齢層を対象とする。人口は2024年8月1日時点の確定推計値である。 [9] 日本における世界価値観調査の回答者は、すべて18歳以上である。本報告書に掲載されているすべての表は、世界価値観調査のオンライン分析ツールによって生成されたデータに基づいている(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp)。 [10] 厳密に言えば、本稿で行っているのは三つの要素のうち一つしか固定していないため、コホート分析とはいえない。コホート分析の詳細については、Glenn(1977)およびMifune and Nakamura(2009)を参照されたい。 [11] 表1は以下の質問から得られた結果である:「以下の各項目について、あなたの人生においてどれほど重要か示してください:家族、友人、余暇、政治、仕事、宗教」回答選択肢は5つ:「非常に重要」「やや重要」「あまり重要ではない」「全く重要ではない」「わからない」 [12] 世界価値観調査(World Values Survey)における該当の設問は、以下の4つの選択肢の中から最も重要だと思うものを選ぶよう求めるものである:(1)国家の秩序を維持すること、(2)重要な政府決定において人々の発言力を高めること、(3)物価上昇と闘うこと、(4)言論の自由を守ること。加えて、次に重要だと思うものも併せて選択するよう求められる。本報告で引用されている数値は、これらのうち「最も重要」として選ばれた割合を示している。 [13] 図1は、各調査年におけるポストマテリアリストの割合を示している。ポストマテリアリズム指標は、「マテリアリスト」「混合型」「ポストマテリアリスト」「無回答・不明」の4つのカテゴリーに分類されている。2019年には、青線が示すようにポストマテリアリストの全体的な割合は増加したものの、同時にマテリアリストの割合も増加している。これは、「混合型」に分類される人々の割合が減少したことを意味している。 [14] 「わからない」または「無回答」と答えた人の割合の増加についても、図2に示されている。 [15] 1990年(わずかに上回っている)および1995年(大きく下回っている)は例外である。同様の傾向は、他の年齢層や全体の割合においても観察されており、このことから時代効果が影響を及ぼしている可能性がある。 [16] この設問は、「まったく関心がない」「あまり関心がない」「どちらともいえない」と回答した人に対して行われたものである。これら3つの選択肢を選んだ人の割合は56%である。この調査は2022年と2023年の2回実施され、2023年調査では日本の18〜39歳の回答者440人が対象となった。 [17] 情報源としての選択肢には、新聞、テレビのニュース、ラジオのニュース、携帯電話、電子メール、インターネット、ソーシャルメディア(Facebook、Twitter など)、友人や同僚との会話が含まれる。なお、ソーシャルメディアの選択肢は2019年の調査から追加された。頻度に関する選択肢は、「毎日」「週に数回」「月に数回」「月に1回未満」「まったく利用しない」「無回答」である。表3は、該当するメディアを「毎日」「週に数回」「月に数回」「月に1回未満」利用する人の割合を示している。 [18] 12の団体は以下のとおりである。(1)教会または宗教団体、(2)スポーツ・レクリエーション団体(サッカー/野球/ラグビーチームなど)、(3)芸術・音楽・教育関連団体、(4)労働組合、(5)政党、(6)環境団体、(7)職業別団体、(8)人道的または慈善団体、(9)消費者団体、(10)自助グループ・相互扶助グループ、(11)女性団体、(12)その他の団体。 [19] 1980年代初頭のインドシナ難民の受け入れ対応や、1995年の阪神・淡路大震災を契機として、NGOの数が増加したと報告されている(楯・長谷川 2023)。 [20] 世界価値観調査(WVS)では、2010年(第6回調査)以降、当該設問が含まれており、日本では2回調査が実施されているが、両者の結果には大きな差は見られない。 [21] 猪口は、この結果には文化的要因が影響している可能性があると指摘している(2002: 383)。 [22] 第7回調査は、2017年にアメリカ合衆国で実施された。 [23] 18〜24歳の年齢層において、新聞およびテレビに対する信頼の割合は減少傾向にある。この傾向は、同年齢層におけるこれらのメディアの利用者数の減少と関係している可能性がある。 [24] この設問では、人々のニーズに応える責任が「政府」にあるのか、それとも「個人自身」にあるのかを尋ねており、回答は1(「人々自身がより責任を持つべき」)から10(「政府がより責任を持つべき」)までの尺度で示される。1989年の平均値は6.78であり、2019年には7.05にわずかに上昇している。6回の調査全体の平均は7.00である。 [25] 政治情報の収集にインターネットやソーシャルメディアを利用している全体の回答者の割合は、18〜24歳の割合(2019年時点で13.6%)よりも低い。オンラインでの政治的行動に関する設問は、第7回調査(2019年、日本)にのみ含まれている。 [26] Change.org Japanは2012年に日本でオンライン署名活動を開始した。 [27] これは、JCIEの調査における以下の質問に対する回答結果に基づいている:「若者の政治参加を促進するために必要だと思うことは何ですか。次の選択肢の中から最大3つまで選んでください:(1) テレビやSNSを通じた情報提供、(2) 学校で政治や選挙について学ぶこと、(3) 関心のあるテーマについて学校で話し合い・合意形成の機会をつくること、(4) オンライン投票の導入、(5) 同世代の政治家を増やすこと、(6) 被選挙権年齢を引き下げること」。

一橋大学法学研究科博士課程在籍。外務省、国連で20年以上にわたり民主的統治、平和構築支援を担当。主にアジア、中東で勤務し、2023年7月までUNDPカンボジア事務所でガバナンス・チーフ・テクニカル・アドバイザーとして働いた。国連では国連開発計画、常駐調整官事務所などで本部を含めて6カ国で勤務。国連で務める以前は外務省で働き、国際協力局、アフガニスタン大使館などを経験した。