在日クルド人に関する偽情報への対策とカウンターナラティブの設計

松田純平

(一橋大学国際公共政策大学院修士課程)

2025年10月8日

第1節 はじめに

クルド人は、独自の言語、文化、風習、そして長い歴史を有する推定3,000万人規模の民族でありながら、いまだ独立国家を持たず、トルコ、シリア、イラン、イラクの国境地域にまたがる「クルディスタン」と呼ばれる地域に分散して居住している。「国家を持たない最大の民族」とも称されるクルド人は、各国においてしばしば差別や迫害の対象となり、日本においてはその多くがトルコ国籍を有する難民申請者として、不安定な法的地位のもとで生活している。近年、日本に居住または滞在する在日クルド人コミュニティを標的とした偽情報が、特にオンライン空間で急増している。これら偽情報の特徴は、「トルコ国籍を有する難民申請者」という法的な地位を標的とするだけでなく、「クルド人」という特定の民族であること自体を攻撃の対象としている点にある。したがって、この偽情報の拡散は、在日クルド人をめぐる問題が、単なる入管制度や法制度上の課題にとどまらず、民族差別というより深刻な問題であることを示唆している。

本政策ペーパーは、このような在日クルド人に対する偽情報問題の現状を分析し、その背景にある要因と既存の対策の限界点を踏まえ、改善策を提言することを目的とする。現状の取り組みには問題や限界が存在するという認識が本稿の前提にあり、いかにしてそれを克服し、より効果的な対策を構築できるかという視点から議論を進める。本稿では、まず在日クルド人を取り巻く情報環境とその問題点を概観し、次に偽情報の発信・拡散に関与するアクターと、人々が偽情報を受容してしまう心理的背景を、特に社会的・個人的不安の役割に焦点を当て分析する。その上で、これらの分析に基づき、より効果的と思われるカウンターナラティブの設計原理と具体的な実践方策を提案する。

第2節 在日クルド人をめぐる情報環境 -現状の取り組みとその限界

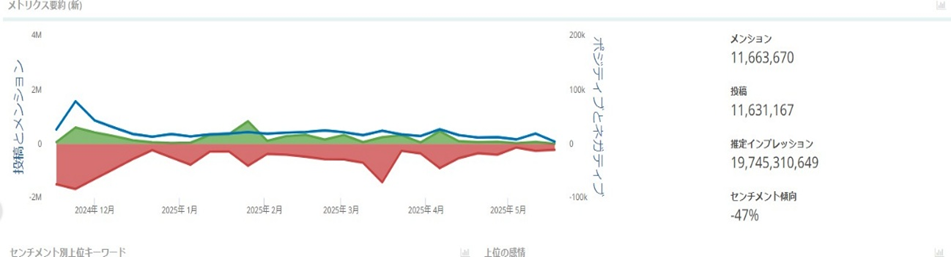

2023年7月に埼玉県川口市で発生したクルド人関連の事件を契機として、SNS上での在日クルド人に関する情報量は爆発的に増加した。X(旧Twitter)では、事件以前の約10年間における関連投稿数の合計は4万5,000件だったが、事件後わずか約1年半で480万件を超え、激増した。図1からわかるように、半年間の間に1,100万程の投稿が行われ、クルド人に関する情報量は増加している。

図1:「クルド人」に関するXの投稿数

(2024年1月~2025年5月)

出典:Quid Monitorを使用して筆者作成。

この情報量の急増に伴い、不正確な情報(誤情報)や意図的な偽情報も大量に拡散されている。その中には、元々の正しい事実に悪意ある誤解や誇張を織り交ぜた偽情報も多い[1]。クルド人の文化イベントが「無許可」で行われているとする誤情報や、存在しない暴動映像の捏造などが確認されている[2]。このようなオンライン上の言説は現実社会にも深刻な影響を及ぼしている。川口駅周辺ではヘイトスピーチを伴うデモが繰り返され、川口市役所には「クルド人を追い出せ」といった抗議電話が殺到している。これらの多くが市外からのものであるとされ、ネット上の情報に扇動された外部の人々が行動をエスカレートさせている状況がうかがえる。支援団体代表の温井立央氏は、ネット空間と現実との乖離を指摘し、「ネットだけを見ていると、川口や蕨がクルド人に占領されたかのような『マッドマックス』のような世界に思えてしまう」と警鐘を鳴らしている[3]。実際には、クルド人を含むトルコ国籍者は川口市内外国人のごく一部(2023年時点で約3%)に過ぎず、埼玉県内で検挙される刑法犯の大多数も日本人であるのが実情である[4]。こうした状況に対し、川口市は人権啓発冊子を発行し、外国人の人権問題の章で差別やヘイトスピーチ対策法について言及しているが[5]、その効果は乏しいのが現状である。これは、ネット上で拡散される扇動的な情報に比べ、市が発行する冊子は市民全体に行き渡りにくく、関心を持たない層には届きにくいためである。この情報環境の歪みと現行対策の限界を認識することが、より実効性のある戦略を構築するための第一歩となる。

第3節 偽情報の発信・拡散アクターと影響要因

在日クルド人をめぐる偽情報の拡散には、特定の意図を持ったアクターの存在と、それらの情報を受け入れやすい層が絡み合っている。まず、クルド人をめぐる偽情報をどのようなアクターが拡散しているのかを明らかにするため、関連する用語を投稿しているXのアカウントを調査する。様々な媒体からのデータを分析するツールであるQuid Monitorを調査に利用した。続いて、特定されたアクターから発信される偽情報はどのような層に届きやすいのかを分析する。

1.主要な偽情報拡散アクター -排外主義的要素と反クルド感情

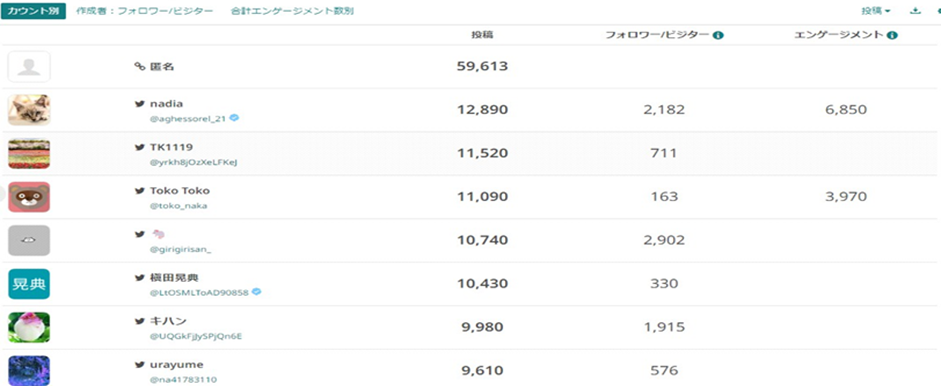

図2:「クルド人」「中国人」「韓国人」「朝鮮人」「外国人」を含むポスト(リポストを含む)の投稿数上位群

(2024年12月~2025年3月)

出典:Quid Monitorを使用して筆者作成。

図3:図2の投稿者のプロフィールに頻出する単語

出典:Quid Monitorを使用して筆者作成。

図2及び図3から、クルド人に関する偽情報を拡散するアクターは、排外主義的な思想を持っていることが推測される。投稿者のプロフィールには「日本」「日本人」などの単語が頻出しており、投稿でもクルド人と同様に中国人、韓国人に対する差別的言説が繰り返されている。こうしたアクターは、特定の外国人集団に限定せず、複数の集団を標的にする傾向にあることがわかる。

さらに、クルド人に対して集中的に否定的な投稿を行うアカウント群が存在することが分かった。

図4:図1の結果から「中国人」「韓国人」「朝鮮人」「外国人」を除外し、「クルド人」のみに言及しているポスト(リポストを含む)の投稿数上位群

出典:Quid Monitorを使用して筆者作成。

この層は他の外国人に対しては言及せず、クルド人のみに強い敵意を向けている。中でも@ishiitakaakiはトルコ政府系メディアであるTRTに登場しているほか[6]、トルコのみが承認している北キプロス共和国の新聞でもクルド人研究者として紹介されている[7]。トルコはヨーロッパや中東において、様々な偽情報等を用いてクルド人を貶める工作を行っている[8]。石井氏本人もトルコメディアからクルド人批判記事の執筆依頼を受けたことを明らかにしている[9]。トルコ政府の立場を擁護し、日本国内におけるクルド人のイメージを悪化させようとする影響工作の一環として、この種のアカウントが運用されている可能性がある。

2.「浮動層・無関心層」の心理的脆弱性 -個人的・社会的不安

偽情報の拡散において、明確な政治的意図を持つアクターだけでなく、特定の強い政治的信念を持たない層の役割も重要である。視覚化されていないものの、特定の政治的信念を持たない「浮動層」、あるいは「無関心層」が拡散や受容に役割を担っている可能性がある。

「浮動層・無関心層」が偽情報、特に在日クルド人を標的とするような排外主義的なナラティブに影響されやすい背景には、そのような層が抱える「不安」が深く関わっていると考えられる。この不安は、大きく「個人的不安」と「社会的不安」に分けられる。

「個人的不安」とは、将来への不透明感、生活基盤の不安定さ、孤独感、承認欲求の満たされなさといった、個人レベルでの心理的な不安定さを指す。「個人的不安」を抱える人は、社会や経済の状況に対する漠然とした不安感から来るストレスにさらされており、その不安を緩和するために明確な原因や敵を求める傾向がある[10]。この心理的メカニズムにより、自分たちの困難の原因を外国人や移民などの外部集団に帰属させやすく、問題を単純化して安心感を得ようとする。その結果、個人的不安型の人々は排外主義的な言説や陰謀論的な偽情報に影響を受けやすい[11]。実際、経済不況時に移民を競争相手・脅威とみなす認知が広がると、外国人嫌悪が高まることが指摘されている[12]。これはスケープゴート機能として知られる現象であり、自分の不遇や社会の不満のはけ口を弱い立場の集団に求める心理メカニズムである[13]。さらに、SNS グループ内で偽情報の共有に同調しないことが、他メンバーからの交流減少の原因となる可能性も指摘されており、孤立を恐れて偽情報の拡散に加担してしまうこともある[14]。

一方、「社会的不安」とは、治安の悪化、文化的秩序の崩壊といった、自らが属する社会全体が脅かされるのではないかという懸念を指す。これは集団脅威仮説[15]とも関連し、「クルド人のせいで治安が悪化するのではないか」といった漠然とした恐れや怒りはこの種の不安に根ざす。

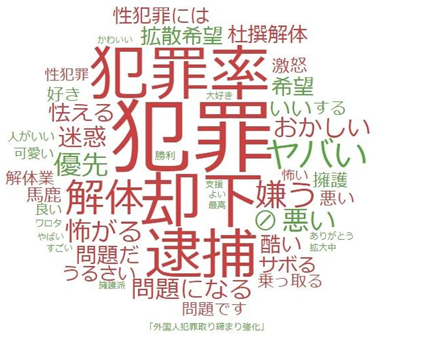

図5:X(旧Twitter)において「クルド人」とともに投稿されているワード群

出典:Quid Monitorを使用して筆者作成。

出典:Quid Monitorを使用して筆者作成。

図5に提示したように、Xにおいて「クルド人」と共に投稿されているワード群を可視化すると、「犯罪」「犯罪率」「却下」「逮捕」といったワードが上位に出現する。この傾向は、偽情報が特に「社会的不安」を抱える層に響くよう設計されていることを客観的に裏付ける。これらのワードが繰り返し使用されることで、在日クルド人コミュニティの全体が社会の安定を脅かす存在であるかのような印象が形成され、排斥感情の温床となると考えられる。

第4節 ペルソナ分析の深化

偽情報に対するカウンターナラティブを構築するためには、偽情報の影響を受けやすい対象(ペルソナ)を具体化することが必要である。具体化した特徴をもとに、効果的なカウンターナラティブが構築できるからだ。したがって本節では、在日クルド人に関する偽情報の影響を受けやすい層の理解を深めるため、上記の不安の類型や近年の社会動向を踏まえて、ペルソナを具体化する。これにより、カウンターナラティブ戦略の精度の向上を目指す。

ペルソナ1 -林さん(「個人的不安」を抱える層)

プロフィール 30代女性、都内在住の非正規雇用。政治には比較的無関心だが、情報収集は主にSNSを利用している。非正規雇用という立場からくる将来への漠然とした個人的不安(経済的安定、キャリアパス、社会からの承認など)を抱えている。感情に訴えかける情報や、視覚的にインパクトのある情報に触れやすく、クルド人に関するセンセーショナルな偽情報に接した際、その内容を深く吟味することなく「なんとなく怖い」「問題があるのかもしれない」[16]と感じ、リポストなどで拡散に加担してしまう可能性がある。

設定根拠と代表性 日本において女性の非正規雇用率は高く、日本の非正規雇用者の男女別の状況を見ると、女性の非正規雇用者数は男性のそれを大きく上回っている。2023年1月から3月時点で、非正規雇用者数は男性が675万人であるのに対し、女性は1,437万人に達し、2倍以上の差がある。また、被雇用者全体に占める非正規雇用の割合も、男性が22.5%である一方、女性は53.7%と半数以上を占めている。この差は、女性が男性よりも経済的な不安定さに直面しやすい構造的背景を示している。2024年の平均でも同様の傾向が見られ、非正規雇用者数は男性が682万人、女性が1,444万人となっている[17]。非正規雇用は経済的な不安定さを伴いやすく、これが個人的不安の一因となり得る。林さんは、都市部で生活し、経済的・社会的なプレッシャーを感じながらも、SNSを通じて社会と繋がろうとする現代的な若年から中年層女性の一類型を代表する。彼女のような層は、明確なイデオロギーを持たないがゆえに、感情に訴えかける情報(クルド人を社会不安の象徴として描くようなもの)に対して脆弱である可能性がある。

クルド人問題との関連 彼女の個人的不安が、クルド人という特定の集団に向けられた偽情報(例えば、クルド人が日本の静穏な日常を脅かすかのような断片的な映像や物語)と結びついた時、その不安は具体的な「恐怖」として認識され、偽情報の受容・拡散へと繋がりうる。

ペルソナ2 -佐藤さん(「社会的不安」を抱える層)

プロフィール 50代男性、郊外在住の会社員。保守的な政治思想を持っている。近年の政治や社会の不透明さ、変化の速さに対して強い不満と不安を抱いている。安全や秩序といった価値観を重視する。断片的な情報や過激な言説に触れる中で、外国人、特にクルド人コミュニティの存在を社会秩序や日本の伝統的価値観への脅威と捉え、強い怒りと警戒心を持つに至る[18]。

設定根拠と代表性 佐藤さんはクルド人を「ルールを守らない異質な存在」として描く言説を、自らの不安を解消し、社会の「あるべき姿」を取り戻すための「真実」として受け入れやすい。

クルド人問題との関連 佐藤さんの社会秩序への強い希求と現状への不満は、クルド人に関するネガティブな情報(犯罪、文化摩擦、不法滞在問題など)に接した際、彼らを社会の安定を揺るがす「問題分子」として認識させ、排斥的な感情を正当化する根拠となりうる。

これらのペルソナは、在日クルド人への偽情報がどのような心理的メカニズムを通じて受容され、拡散されていくのかを具体的に理解する上で重要である。偽情報は林さんのような個人的不安を抱える層には感情的・共感的なアプローチで、佐藤さんのような社会的不安を抱える層には「危機」や「脅威」を煽るアプローチで、それぞれ浸透していく。

第5節 カウンターナラティブの設計原理と実践方策

在日クルド人を標的とする偽情報、特に排外的な言説に対抗するためには、前節で分析した「浮動層・無関心層」が抱える多様な不安の形態に応じた、カウンターナラティブの構築と、共生を促進する具体的な方策が不可欠である。本節では、ペルソナ類型ごとに効果的なカウンターナラティブの戦略を検討する。

A.個人的不安型(林さん型)へのカウンターナラティブ戦略 -共感と人間化

林さんのような、個人的不安から漠然とした恐れを抱きやすい層に対しては、クルド人を抽象的な「外国人」としてではなく、共感可能な「個」として具体的に描き出し、人間的な繋がりを醸成する戦略が有効である。

ビジュアルの活用 映画『マイスモールランド』のような、在日クルド人の若者の日常や葛藤をリアルに描いた作品は、視聴者に彼らの生活を追体験させ、感情移入を促す力を持つ[19]。そのため、SNS上で当該映画の一分程度の予告編を継続的に投稿する手法も有効だと思われる。国際移住機関(International Organization for Migration: IOM)も、映画が移民への共感と理解を深める可能性を指摘している[20]。この目的を達成するための具体的な媒体として、Instagram、TikTok、YouTubeなどのビジュアル中心のSNSプラットフォームの利用が有効であろう。在日クルド人の日常生活(家庭料理、子育て、仕事の様子、祭りへの参加、日本語学習の努力など)を、写真や短い動画で発信する。特に、字幕付きの動画は、SNSで音声をミュートにして視聴するユーザーが85%に達するという指摘からも、メッセージを広く届けるための効果的な手法となる[21]。

日常の可視化と「溶け込もうとする努力」の提示 在日クルドの人々が日本の社会に溶け込もうと努力している姿、例えば日本語を熱心に学ぶ様子は彼らが「異質な存在」ではなく「共に生きる隣人」であることを伝える上で効果的である。

図6:埼玉県川口市の少年ソフトボールクラブの様子

出典:鈴木暁子「川口で共に育つ外国ルーツの子どもたち 仮放免の身分が進学や夢を阻む要因に」The Asahi Shimbun Globe+(2023年5月14日)。(https://globe.asahi.com/article/14905381 2025年8月8日最終閲覧)

出典:鈴木暁子「川口で共に育つ外国ルーツの子どもたち 仮放免の身分が進学や夢を阻む要因に」The Asahi Shimbun Globe+(2023年5月14日)。(https://globe.asahi.com/article/14905381 2025年8月8日最終閲覧)

図7:埼玉県川口市の日本語教室で学ぶクルド人の子供たちの様子

出典:在日クルド人と共に「10/15の日本語教室」(2023年10月19日)。(https://kurd-tomoni.com/japaneseclassroom20231015/ 2025年8月8日最終閲覧)

B.社会的不安型(佐藤さん型)へのカウンターナラティブ戦略 -規範の共有とリスク提示

佐藤さんのように、社会秩序の維持や安全への関心が高く、「外国人が社会を乱すのではないか」という脅威認識を抱きやすい層に対しては、その不安を和らげ、クルド人が日本社会のルールや価値観を尊重し、共存可能な存在であることを示すナラティブが求められる。

規範・文化遵守の事例紹介 クルド人が地域のルールを守ろうとしている姿や防犯パトロールへの参加事例、また日本文化を尊重し楽しんでいる姿を具体的に紹介する。

図8:浴衣を着る川口市のクルド人たちの様子[22]

出典:東京新聞「クルド人と共生へ学生交流 熊谷の立正大でセミナー 悩みや相談や民族衣装紹介」(2024年6月21日)。(https://www.tokyo-np.co.jp/article/335031 2025年8月8日最終閲覧)

出典:東京新聞「クルド人と共生へ学生交流 熊谷の立正大でセミナー 悩みや相談や民族衣装紹介」(2024年6月21日)。(https://www.tokyo-np.co.jp/article/335031 2025年8月8日最終閲覧)

図9:JR東川口駅付近をパトロールする警察官と日本クルド文化協会のワッカス・チカン代表理事の様子

出典:埼玉新聞「『ルール知らない人も…働きかけたい』埼玉県警とクルド人ら、川口で合同パトロール 地域での共生促す」(2023年11月7日)。(https://www.saitama-np.co.jp/articles/53513 2025年8月8日最終閲覧)

出典:埼玉新聞「『ルール知らない人も…働きかけたい』埼玉県警とクルド人ら、川口で合同パトロール 地域での共生促す」(2023年11月7日)。(https://www.saitama-np.co.jp/articles/53513 2025年8月8日最終閲覧)

排外主義のリスク提示(感情への訴求) 外国人を排斥する言動そのものが、日本社会全体の安定や安全保障にとってマイナスに作用しうるという視点を、より感情に訴えかける形で提示する。沖縄県知事選挙における偽情報対策で用いられたカウンターナラティブが参考になる[23]。

各陣営がつながりを持ち、互いに防衛協力できるような環境がないと、危ない。地震で救援物資が途絶え孤立してしまう村のように溝が生まれてしまえば、日本人はストレスを抱えながら互いにいがみ合い、一緒になって本当に戦うべき敵と戦うのではなく、敵と孤独に向き合う日々を過ごすことになります。

ここでは、共通の危機意識に訴えかけるメッセージが用いられている。これを応用し、「クルド人であれ誰であれ、特定の人たちを追い出して社会を分断したら、日本は中から弱くなってしまいます。だから、内側に敵を作るんじゃなくて、いろんな背景を持つ人たちが一緒に支え合って国を強くしていく道を選ぶべきです。」といった問いかけを海外報道機関の日本語版や信頼性の高いウェブサイトを通じて発信すること秩序を重んじる佐藤さんのような保守的な思想を持つ層にも情報が届きやすくなる可能性がある。

C.共通戦略 -接触機会の創出(接触仮説)

両ペルソナに共通して有効と考えられるのが、ゴードン・オールポート(Gordon Allport)の接触仮説に基づくアプローチである[24]。他集団との肯定的な接触経験は、ステレオタイプや偏見を低減させる効果がある。

肯定的接触の促進 地域の祭りやスポーツイベントへの共同参加、学校での交流プログラム、職場での協働などを通じて、クルド人住民と地域住民との間の肯定的で協力的な接触機会を創出する。クルド文化を紹介するイベントを地域住民参加型で企画・実施することも有効である。日本国内でも、浜松市の「はままつ多文化共生MONTH」[25]のようなイベントや、草津市における外国人住民による「機能別消防団員」[26]としての災害時支援活動など、多文化共生と地域住民との接触を促す多様な事例が存在する。

第6節 おわりに

在日クルド人をめぐる偽情報・ヘイトスピーチの問題は、単に一つのマイノリティ集団に対する人権侵害にとどまらず、日本の多文化共生社会のあり方を問う課題である。本稿では、この問題の背景にある情報環境の急激な変化、偽情報の発信・拡散に関与する多様なアクター及び偽情報が受容される心理的メカニズムについて、分析を行った。その上で、偽情報、特に不安を抱える層による拡散に対抗するためのカウンターナラティブ戦略として、個人的不安に対応する共感醸成、社会的不安に対応する脅威認識の緩和、そして両者に有効な接触仮説に基づく交流促進の重要性を、国内外の事例を交えつつ論じた。

これらの分析と提案を踏まえ、今後の課題と展望、そして具体的な政策提言を以下に述べる。

1.カウンターナラティブ戦略の効果検証と精緻化

ペルソナ別(共感喚起型、規範提示型など)のカウンターナラティブ戦略について、どのようなメッセージがどの層に有効か、実験や調査によって明らかにし、戦略を洗練させる必要がある。強く信じ込まれた偽情報の訂正が逆効果になる「バックファイア効果」を避けるためにも、メッセージ設計と効果測定は慎重に行うべきである。

2.在日クルド人が直面する制度的課題への取り組み強化

国は不安定な仮放免制度の見直しや安定した在留資格への道筋の整備、医療・教育・就労へのアクセス改善など、在日クルド人に対する制度的支援を強化する。彼らの法的地位を安定させ、「見えにくさ」や不安を減らすことが、偽情報や差別の温床を断つ基盤となる。

3.多文化共生社会の基盤強化に向けた制度的・社会的支援

国や地方自治体は、女性の非正規雇用率が高い水準にあるという構造的な問題に対し、根本的な対処を講じるべきである。女性の安定就労支援や待遇改善を進め、非正規雇用がもたらす生活基盤の不安定さという「個人的不安」を低減させることで、人々が偽情報に惑わされにくい社会環境を築く必要がある。同時に、国や地方自治体は、多文化共生を促進するイニシアチブを支援し、肯定的接触機会を創出するための財政的・技術的支援を行うべきである。

[1] 電脳塵芥「クルド人が日本の温泉文化を壊すとされている写真は水着着用エリアでの写真だよ」(2025年6月2日)。(https://nou-yunyun.hatenablog.com/entry/2025/06/02/180000 2025年8月8日最終閲覧) [2] NHK「容疑者は不法移民 偽情報がイギリスで暴動に 日本では」(2024年8月31日)。(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240831/k10014563531000.html 2025年8月8日最終閲覧) [3] nippon.com「埼玉・在日クルド人の今―暴走するヘイトは止まらないのか」(2024年10月4日)。(https://www.nippon.com/ja/in-depth/d01048/ 2025年8月31日最終閲覧) [4] 同上。 [5] 川口市「人権啓発冊子 みんなで学ぶ人権問題(令和7年5月改訂)」。(https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/04010/020/15/15.html 2025年8月31日最終閲覧) [6] TRT Global, “Japan yatangaza kufungia mali za kundi la kigaidi la PKK,” (May 14, 2024). (https://trt.global/afrika-swahili/article/18154643 2025年8月8日最終閲覧) [7] Yeni Bakış, “Japon gazeteci Ishii Takaaki kimdir?”(May 12, 2024). (https://www.yenibakishaber.com/japon-gazeteci-ishii-takaaki-kimdir 2025年8月8日最終閲覧) [8] Fazıl Alp Akiş,“Turkey’s troll network,” Heinrich Böll Stiftung (March 21, 2022)(https://eu.boell.org/en/2022/03/21/turkeys-troll-networks 2025年8月8日最終閲覧) [9] @ishiitakaakiのXの投稿(2025年2月22日)。(https://x.com/ishiitakaaki/status/1893068690478035126 2025年8月8日最終閲覧) [10] Adela Černigoj, “The Influence of Culture and Intercultural Contact on Neo Racism and Ethnocentrism,” Psychological Studies, 67-4 (2022), pp. 447-458. [11] Darrell M. West, “How to Combat Fake News and Disinformation,” Brookings Institution, (December 18, 2017). (https://www.brookings.edu/articles/how-to-combat-fake-news-and-disinformation/ 2025年8月8日最終閲覧) [12] 下窪拓也「失業率が日本人の排外意識に与える影響の(再)検証―社会調査データの二次分析を通じて―」『社会学評論』72巻3号(2021年)、pp. 312-326。 [13] D. Vincent Riordan, “The Scapegoat Mechanism in Human Evolution: An Analysis of René Girard’s Hypothesis on the Process of Hominization,” Biological Theory, 16-4, (2021) pp. 242–256. [14] M. Asher Lawson, Shikhar Anand, and Hemant Kakkar, “Tribalism and Tribulations: The Social Costs of Not Sharing Fake News,” Journal of Experimental Psychology: General, 152-3, (2023), pp. 611-631. [15] 多数派集団が、自分たちの経済的、政治的、社会的な地位を、少数派集団によって脅かされていると感じるとき、少数派に対する偏見や差別を強めるという社会学理論。Herbert Blumer, “Race Prejudice as a Sense of Group Position,” The Pacific Sociological Review, 1-1, (1958), pp. 3-7. [16] 横澤侑奈、篠田直子「攻撃的ツイートに対する拡散行動促進要因に関する探索的研究」『信州心理臨床紀要』21号(2022年)、pp. 99-114。 [17] 厚生労働省雇用環境・均等局「令和5年版働く女性の実情」。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/23-01.pdf 2025年8月8日最終閲覧) [18] William J. Brady, Julian A, Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker, Jay J. Van Bavel, “Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks,” Proceedings of the National Academy of Sciences, 114-28, (2017), pp. 7313-7318. [19] 「マイスモールランド」ホームページ。(https://mysmallland.jp/ 2025年8月8日最終閲覧) [20] IOM, “New Data Reveal: Films Fight Xenophobia, Movies Counter Misinformation about Migrants,”(May 29, 2020). (https://www.iom.int/news/new-data-reveal-films-fight-xenophobia-movies-counter-misinformation-about-migrants#:~:text=Geneva%20%E2%80%93%20New%20evidence%20from%20the%20International%20Organization,of%20their%20plight%20and%20bring%20diverse%20communities%20together. 2025年8月8日最終閲覧) [21] DIGIDAY編集部「85%のFacebook動画は『無音声」で再生されているらしい」(2016年5月26日)。(https://digiday.jp/platforms/silent-world-facebook-video/ 2025年8月8日最終閲覧) [22] 右から2人目の女性はクルド人の民族衣装をデザインした服を着用している。 [23] 森山尚輝「2018年沖縄県知事選挙における偽情報に対するカウンターナラティブの考察」GGR Issue Briefing No. 91(2025年4月16日)。(https://ggr.hias.hit-u.ac.jp/2025/04/16/consideration-of-counter-narratives-against-false-information-in-the-2018-okinawa-prefectural-gubernatorial-election/ 2025年8月8日最終閲覧) [24] 大槻茂実「外国人接触と外国人意識-データによる接触仮説の再検討」『JGSSで見た日本人の意識と行動日本版General Social Surreys研究論文集』5巻(2006年)、pp. 149-159。 [25] 浜松市「はままつ多文化共生・国際交流ポータルサイト」。(https://www.hi-hice.jp/ja/ 2025年8月8日最終閲覧) [26] 草津市「全国初、外国人機能別消防団員の可能性~支えられる側から支える側へ~」。(https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5497337.pdf 2025年8月8日最終閲覧)

一橋大学国際公共政策大学院在学中。権威主義国による偽情報や影響工作について研究を行う。特に影響工作対策としての官民連携の在り方に関心を持つ。2024年夏に実施されたGGR集中セミナーに参加。