2018年沖縄県知事選挙における偽情報に対するカウンターナラティブの考察

森山尚輝

(外資系コンサルティング会社勤務)

2025年4月16日

第1節 はじめに

偽情報に関して沖縄県は重要な局面を迎えている[1]。ここ数年の沖縄県知事選において、現地新聞社が対策チームを設けるほどにソーシャルメディア上で党派性の高い偽情報が流布している[2]。米国のランド研究所(RAND Corporation)は、米国と同盟関係にある日本について、インド太平洋への影響力を拡大しようとする中国にとって魅力的な偽情報の標的となっていると論じる。日本には沖縄に基地を置く米国に対して生来の反感があり、中国がソーシャルメディア上の偽情報を通じてこの状況を不当に利用できると指摘している[3]。また、中国政府内では沖縄に対する公的な発言の増加がここ数年観測されている[4]。このような事象は、中国と沖縄の関係について誤解を招くような言説が広まり、選挙において偽情報が日本国内の分断を助長する可能性を示唆している。

このような混沌とした状況下で、人々の情報認識や判断が試されている。ソーシャルメディアが日常の一部であるのが当たり前となった現代において、偽情報に脅かされるリスクに対してどのような対応ができるのか。本稿では、2018年に行われた沖縄県知事選を事例として取り上げ、ソーシャルメディア上で拡散する偽情報への対抗策を考察する。

第2節 沖縄県知事選とX

選挙戦で候補者を貶めるような情報がソーシャルメディアで拡散される事例は、しばしば見受けられる。例えばNHKは、アメリカ軍普天間基地の辺野古移設阻止を掲げた玉城デニー氏と、県民の所得向上を最優先に掲げた対立候補の佐喜真淳氏による2018年の選挙戦において、偽情報に翻弄されたある大学生のケースを紹介している[5]。ある大学生がどの立候補者に投票するか判断に迷っていたところ、事実とは異なる情報を含んだX(旧ツイッター、以下「X」とする)上の投稿に触れた。大学生は友人にこの投稿を拡散し、同様の偽情報を含む他の投稿にも翻弄された。しかし、新聞でそれが偽情報であると指摘されているのを見て我に返る―このような一連の流れが紹介されている。偽情報を含んだ投稿の具体的な例として、「デニーさんは中国の手下」といった候補者の一人である玉城氏を中国と結び付けた投稿が挙げられている。それぞれの投稿が悪意ある偽情報なのか、誤情報(悪意はないが意図せず共有された間違った情報)であるのか判断は難しい一方で、候補者選びに迷う有権者が真偽不明な情報に左右されている様子が観察できる。

そこで本稿で扱う偽情報としては、2018年の沖縄県知事選で一候補者であった玉城氏を題材にして、玉城氏と中国を結び付ける偽情報に注目する。

Xの投稿検索機能を用いて「デニー 中国の手下」で検索すると、玉城氏が中国に操られているという内容を含む投稿が散見された。検索結果のトップに表示されたのは、2023年12月9日時点で2,576回のリポストおよび8,097件のいいねを得ている表1の投稿Aである。この投稿者はX上で10万人のフォロワーを持ち、各投稿には平均100件のいいねが付くほどの拡散力を持つ。2024年2月11日時点で同投稿を再確認すると、リポストが2,658件に増えており、2022年8月25日に投稿されたのにもかかわらず、リポストされ続けていることが伺える。

表1:X投稿事例

| 投稿内容 | リポスト | いいね | |

| 投稿A | 「中国にミサイルぶち込まれた沖縄で中国の手下の玉城デニーが知事選で勝ったらもうどうしたら良いかわかんないわ俺。沖縄県民各位、今回は『佐喜真淳』一択だぞ。それ以外は、ガチで家族と自分の命を危険に晒す選択だと思ってください。」 | 2,576 | 8,097 |

| 投稿B | 「共産党若手がデニーを『デニーさん』と呼び安倍総理を『アベ』と呼んでいたのが印象に残った。中国の手下に敬意を払う共産党員。コイツら排除しないと日本は食い荒らされるなと実感した。」 | 68 | 354 |

| 投稿C | 「沖縄に中国がきてしまう!デニーは中国の手下です! #沖縄」 | 39 | 95 |

| 投稿D (投稿C内引用先) |

「沖縄県の皆さん、投票に行こう。中国を宗主国と崇めるとどうなるか香港を参考に想像しよう。香港で何が起きたか。欧米のメディアが伝えた香港の映像。今回の選挙は沖縄の未来に大影響を及ぼす分岐点。知事が誰になるかは沖縄の未来に直結。昨日の香港、明日の沖縄を阻止しよう #沖縄県知事選挙 #拡散」 | 2,616 | 5,475 |

出典:以下の投稿をもとに筆者作成。投稿A(@CYXuAXfGlfFzZCT)、2022年8月25日20時49分ツイート(https://X.com/CYXuAXfGlfFzZCT/status/1562769219590422528?s=20)(2023年12月9日最終閲覧);投稿B(@Empire_Yamato)、2020年5月30日12時26分ツイート(https://twitter.com/Empire_Yamato/status/1266571582907924480)(2024年3月13日最終閲覧);投稿C(@takaatchiba)、2022年9月6日8時21分ツイート(https://twitter.com/takaatchiba/status/1566929517498621952)(2024年3月13日最終閲覧);投稿D(@KojiHirai6、投稿C内引用先の出典)、2022年9月5日、17時42分、ツイート(https://twitter.com/KojiHirai6/status/1566708429057507328)(2024年3月13最終閲覧)

一定数拡散され、かつ同様の書き込みをしている他の投稿としては、表1の投稿Bのように、他の投稿(現在は削除され確認できない)に返信する形で、玉城氏が中国の手下であると主張しつつ共産党員の批判をする投稿などがある。また、表1の投稿Cのように、他の投稿(表1の投稿D)を引用しながらも、玉城氏が中国の手下であるという引用元では明示的に言及されていない訴えを含む投稿もある。これらの投稿に共通するのは、玉城氏が中国の手下であるという設定を投稿内に含んでいる点である。以降の節では、これらの投稿を参考に、玉城氏と中国を結び付ける偽情報が形成するナラティブを分析する。

第3節 偽情報が形成するナラティブの分析

上記の投稿は、玉城氏が中国の手下であるという設定を用いてどのようなナラティブを構築しているか。投稿の内容を踏まえると、玉城氏と中国政府の間に不正な繋がりがあり、沖縄や日本の利益のために動くことのない政治アクターであるという印象を与え、玉城陣営が選挙で勝てば沖縄が中国に乗っ取られてしまうといったナラティブを展開していると推測できる。また沖縄を分断させ、沖縄に対するヘイト言説も拡散しようとしている可能性も考えられる。

玉城氏が中国と接点を持ち、交流を行っていること自体は事実である。例えば、2023年7月4日に玉城氏は訪中の際に琉球王国時代の墓を訪問し、沖縄と中国との繋がりを強調した[6]。このような外交活動で、沖縄と中国の間に良好な関係を構築しようとしていることは事実であろう。

しかし、こうした動きをもって玉城氏が中国政府の影響下にあるとまで言い切ることはできない。例えば、玉城氏が2023年7月に中国を訪問した際に、食事会でダンスを踊る様子の動画がXで拡散され、批判的なコメントが多く投稿された[7]。しかしここから推測できるのは、玉城氏が中国に対して否定的な感情を持っていないという程度に留まる。

それにもかかわらず、X上では玉城氏が中国の手下であるという主張を支えるような投稿が散見される。中国が世界で展開する情報戦について発表した報告書のなかで、フランス軍事学校戦略研究所(L’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire: IRSEM)が「2018年10月に玉城デニー氏が知事に選出されたことで証明されるように、沖縄の大部分は反東京かつ反中央政府である」と指摘すると[8]、これを理由に玉城氏は中国の手下であるとする主張が再度展開された[9]。玉城氏と中国政府の間に不正な繋がりがあるという主張の根拠を本報告書の中に見つけることはできない。しかし「反東京」を即座に反日と捉え、中国との連関を想定したのかもしれない。そうして玉城氏が沖縄や日本の利益のために動くことのない政治アクターであるという印象を与え、沖縄が中国に乗っ取られてしまう不安感を与えようとしたと見られる。これはパーセプション・ハッキングと呼ばれるデジタル影響工作の手法であるとも言える[10]。

次に表1に示した各投稿内容の言語的側面に注目してさらに分析すると[11]、各投稿には暴力的な表現が多く含まれているという共通点が浮かび上がる。例えば、投稿A、B、Cに見られる、「(ミサイルを)ぶち込まれる」、「危険」「排除」、「食い荒らされる」、「コイツ」、「手下」といった表現には、暴力的なニュアンスが含まれる。玉城陣営に反対するナラティブを、暴力的な表現を用いて拡散しているように見受けられる。

このように、玉城氏が中国との間に不正な繋がりを持ち、日本や沖縄に不利益をもたらす政治アクターであるという印象を与えるナラティブが、暴力的表現を用いてさらに拡散されていると言える。

第4節 想定される偽情報発信者と偽情報の対象ペルソナ

次に、今後の沖縄県知事選での有効な偽情報対策を考えるべく、偽情報発信者(上記のナラティブを投稿する投稿者)と、偽情報が対象としていると想定されるペルソナ(投稿の読者)を分析する[12]。

偽情報発信者は、前述の仮説に則り、玉城氏を支える政治勢力「オール沖縄」陣営を貶めようとする意図を持ち、かつ中国に対して否定的な意見を広めるべく活動する日本国内のアクターである可能性が高い[13]。

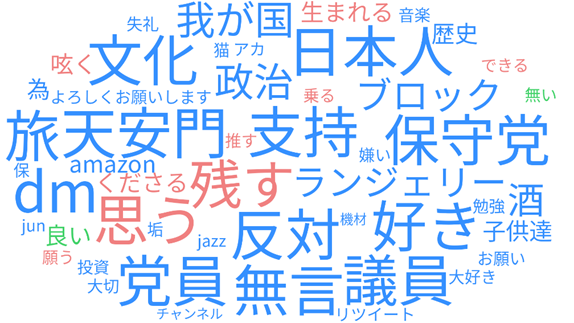

この偽情報が対象とするペルソナとしては、本稿は、普段から中国や沖縄基地への反対運動に対して不満を持っており、ソーシャルメディアを活用して精力的に投稿を続けている人物とする。こうした人物は、中国に関連して度々問題になる沖縄県知事選に目をつけている可能性が高い。実際に図1の投稿をリポストしたアカウントのプロフィールを確認すると、日本保守党など特定の政党を支持し、中国への反感を示唆するようなアカウントが多くを占めていた(図1参照)[14]。「我が国」、「日本人」などの単語に見られるようにナショナリスト的な色が強く、「天安門」などの単語に見られるように中国への否定的な表現が表れている傾向が観測できる。

これを参考にして、偽情報が作り出すナラティブの対象となっている人々が構成するX上のコミュニティについては、次の特徴を持つと仮定できる。第一に、選挙に関する偽情報の脅威が少ない選挙期間外でも、同様の意見・思想を持つアカウントによってエコーチェンバーが形成されている。第二に、エコーチェンバーによって、各投稿間で高い拡散力・影響力を保持している。そして第三に、その拡散力の高さが、選挙期間中に偽情報発信を計画する国外アクターに利用されるリスクを高めている。エコーチェンバーが形成されやすいソーシャルメディア空間における偽情報の脅威は、国外アクターに利用される可能性を孕むほどに高いと言える。

図1:ユーザーローカル テキストマイニングツールによる分析結果

出典:筆者作成[15]

そしてこの偽情報が対象とする具体的な層については、有権者である沖縄県民が第一に該当する。なかでも候補者選びに迷っている層を想定する。また、様々な主張を持った各フィルタ―バブル内で言説の拡散が起きることに加えて、選挙というテーマを共有するため投稿検索機能を使ってフィルターバブル外の者が普段関わりのない別のフィルターバブル内の投稿を目にする状況が起きやすくなると仮定する[16]。

X社が公開するⅩ利用者についての統計によると、職業別利用者の割合では「経営者・役員・会社員・公務員」の割合が最も高い結果となっている[17]。選挙は有権者全体を対象とすることから、想定できる偽情報の対象は有権者で、Xの利用頻度が高い「経営者・役員・会社員・公務員」と設定できるだろう。また、Xでは検索窓が他の機能と比べ高頻度で社会人に使用されているという結果も同じ統計でみられる。「#沖縄知事選」とハッシュタグのついた偽情報ナラティブは、検索結果に出やすく目に触れやすいと考えられる。

しかし、表面的に対象として考えられる層と実際にナラティブが影響を及ぼす対象の間には乖離がある可能性がある。沖縄県知事選の有権者に加えて、日本本土の保守層も対象となっている可能性もある。オール沖縄陣営とそれを支持する左派層を貶め、保守の団結を促そうとし、結果として分断を助長しようとする目的を持っていると考えられる。日本の無党派中間層(swing voter)を保守層に引き込む意図があることも想定できる。

このように、政治思想が対立するなか沖縄県知事選に関する言説が不当に利用されている構造があるとすると、偽情報には直接的な対象と副次的な対象が存在すると考えられる。偽情報の直接的な対象は沖縄知事選に投票する有権者の沖縄県民であると想定できる。そして、偽情報が拡散する過程においてこれを党派性の高い議論の材料として利用できる状態になり、副次的に日本国民全体がその対象になっていると考えられる。

第5節 カウンターナラティブの作成

では、沖縄知事選挙において対立する思想を持つ層に対して発信される偽情報への対抗策として有効なカウンターナラティブについて考える[18]。まず、偽情報が作り出すナラティブの投稿と同様に、拡散やいいねを得やすく、読み手の感情に訴えるカウンターナラティブが求められる。ただし、X上の言論空間で既に政治的な分断のリスクが高まっていることを踏まえると、新たに政治的な要素を含むナラティブを発信することはさらに分断を助長する可能性がある。そのため、カウンターナラティブの内容は選挙そのものについてではない方が効果的だと仮定する。

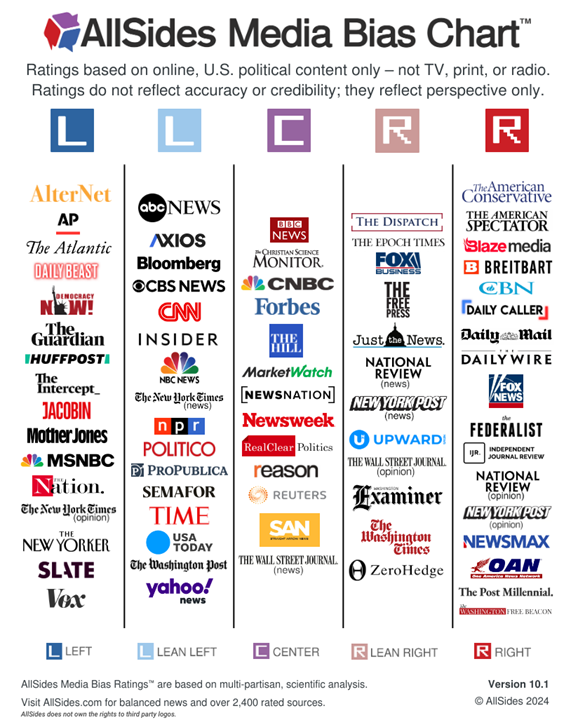

カウンターナラティブの発信者は、拡散力があり、その声に保守層が耳を傾ける者である必要があるが、対立する層の意見に耳を傾ける状況は考えにくい。日本国内の各メディアには歴史的に確立した政治的立ち位置があり、特定の聴衆にとってはある新聞社の名前を見ただけで記事を毛嫌いすることもあるだろう。海外報道機関の日本語版は、そういった日本の報道機関が抱える立ち位置への認識を乗り越えて記事を発信できる可能性があると考える。よって本稿では、日本のマスメディアの各立ち位置からある程度距離を置いてカウンターナラティブを発信できるアクターとして、海外報道機関の日本語版を提案する。例えばBBC NEWS Japan、ウォール・ストリート・ジャーナル日本版、CNN.co.jpなどがある。いずれも海外のニュースを日本のチームが翻訳・編集して発信している。ただし、各海外報道機関にも左派・右派といった立ち位置が存在することには、注意が必要である(図2参照)。

図2:海外報道機関の政治的立場

出典:AllSides, “The AllSides Media Bias Chart,” (2024). (https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-chart 2025年4月9日最終閲覧)

本稿は、海外報道機関の日本語版に対し、カウンターナラティブを含む寄稿文を執筆し、各機関のソーシャルメディアアカウントで発信することを軸として提案する。偽情報が作り出すナラティブが日本の無党派中間層を保守層に引き込む意図を持っているとの仮定に基づけば、中間層が耳を傾けるメディアとしても海外報道機関の日本語版による記事は効果を発揮すると考える。各新聞社のXのアカウントとそのフォロワーの政治的思想・信念には相関関係があるかもしれない(保守派の人が保守系新聞社をフォローするなど)が、海外報道機関の日本語版が運営するアカウントは、そういった関係からは離れた位置で発信ができる可能性がある。海外報道機関の日本語版に、中間層へ考えるきっかけや気づきを与えるようなカウンターナラティブを発信してもらうことは、一定の効果があると推察する[19]。

寄稿するカウンターナラティブの内容は、党派性や政治性には直接言及せずに、偽情報が健全な選挙を脅かし、分断のリスクを持つことを感情に訴えるものとする。例として、まず中間層をターゲットにした次のカウンターナラティブを作成した。

「小中学校で仲良しだった友だちが、内地に進学したことで関わりを持てなくなってしまった。そんな悲しい思いをしたことはありませんか。分断のせいで繋がりを保てなくなるなんて残念。東日本大震災でトモダチ作戦が日米の絆を深めたように、この選挙でも様々な意見を持ちながらお互いのつながりを維持しよう。」

これは、個人の感情を揺さぶることを主軸に置いており、「内地」といったような沖縄特有の慣用表現を交えながら、党派性のない個人レベルの内容を用いることで、中間層に受け入れられやすいナラティブを形成している。震災という多くの人にとってなじみがある内容も用いて分断のリスクに言及し、偽情報の対象に考える余地や気づきを与えることを期待した。

次に、日本全体の保守層をターゲットにしたものとして、安全保障の文脈に沿った次のカウンターナラティブ例も作成した。

「各陣営がつながりを持ち、互いに防衛協力できるような環境がないと、危ない。地震で救援物資が途絶え孤立してしまう村のように溝が生まれてしまえば、日本人はストレスを抱えながら互いにいがみ合い、一緒になって本当に戦うべき敵と戦うのではなく、敵と孤独に向き合う日々を過ごすことになります。」

日本国内アクターが偽情報を拡散させる中で、偽情報が流布し分断が進む状態を外国が不当に利用する可能性があるという国際関係上のリスクが伝わるナラティブになっている点が特徴である。このカウンターナラティブは沖縄だけでなく日本全体の保守層が目にすることを想定するため、個人レベルのナラティブと同様に、沖縄選挙の有権者を直接刺激しかねない選挙用語や党派性のある言葉の使用は避けている。伝えたいメッセージは「地震」のような日本人共通のテーマを用いて、日本の国土を守ることにつながるようなナラティブとし、目に入った後に感情に訴え記憶に残りやすいようにした。

そして、各海外報道機関の日本語版がこれらのナラティブを発信するために、諸外国で起きている政治的分断のトピックを主題とし、沖縄県知事選挙についての話題が前面に出ないように寄稿文を構成することを外部の執筆者に依頼する。その後に寄稿として報道機関に提供する。速報性があり、話題性も高いトピックに焦点を当てることができれば、取り上げられる可能性も高まるであろう。

上記のような二種類のナラティブを別々に発信することで、想定する偽情報発信者のXのコミュニティにエコーチェンバーが形成されやすい状況があったとしても、保守とリベラルの隔たりをある程度縮めながら、中間層にも影響を与える言論形成が可能となるだろう。

第6節 おわりに

本稿では沖縄県知事選を巡る偽情報へのカウンターナラティブを、海外報道機関の日本語版という媒体からの発信に着目して考察した。本稿で深く取り上げなかった海外報道機関の日本語版のXアカウントのフォロワー層や投稿拡散の様子については、今後さらなる調査が必要である。また、報道機関に寄稿を提供するという方法の具体的な手順については、記者クラブなど欧米に比べ独自の広報・PRが発達してきた日本の背景を十分に考慮した上での更なる議論が必要である。

X自体もその仕様が日々アップデートされ続け、かつ生成AIのような技術も身近になった現代において、ソーシャルメディア上で拡散する偽情報の種類と、それへの対抗策は無数にあるかもしれない。今後もメディアシステムを見直すきっかけとなるようなカウンターナラティブの研究が蓄積されることを期待したい。

[1] 偽情報とは、意図的に広められる虚偽もしくは不正確な情報のことを指す。 [2] 琉球新報社「連載「沖縄フェイクを追う」ファクトチェック取材班座談会」琉球新報(2020年9月18日)。(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-864945.html 2025年4月9日最終閲覧) [3] Raphael S. Cohen, Nathan Beauchamp-Mustafaga, Joe Cheravitch, Alyssa Demus, Scott W. Harold, Jeffrey W. Hornung, Jenny Jun, Michael Schwille, Elina Treyger, and Nathan Vest, “Combating Foreign Disinformation on Social Media: Study Overview and Conclusions,” RAND Corporation (July 19, 2021). (https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4373z1.html 2025年4月9日最終閲覧) [4] Kawashima Shin, “China’s Okinawa Policy Attracts Attention. A potential new trigger in China-Japan relations emerges,” The Diplomat (July 20, 2023). (https://thediplomat.com/2023/07/chinas-okinawa-policy-attracts-attention/ 2025年4月9日最終閲覧) [5] NHKは特集番組を放送しこのケースを紹介した。執筆当初は番組のダイジェスト記事が確認できたものの、2025年4月9日現在閲覧できなくなっている。番組情報は以下で確認できる。NHK「フェイク・バスターズ 『“選挙とフェイク”』」NHK(2021年1月20日)。(https://www.nhk.or.jp/archives/chronicle/detail/?crnid=A202101200119001302100 2025年4月9日最終閲覧) [6] 朝日新聞「沖縄知事の訪中、日中で関心 習氏の『琉球との深い交流』発言を機に」(2023年7月5日)。(https://www.asahi.com/articles/ASR7476YYR74UHBI01K.html 2025年4月9日最終閲覧) [7] 琉球新報「玉城知事のカチャーシー動画にネット中傷相次ぐ 北京県人会との交流会で学生ら激励 「『唐船ドーイ』知らないのか?」と援護の声も」(2023年7月11日)。(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1744948.html 2025年4月9日最終閲覧) [8] Paul Charon and Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, “Chinese Influence Operations: A Machiavellian Moment,” Report by the Institute for Strategic Research (IRSEM), Paris, Ministry for the Armed Forces (2021), p. 402. (オンラインで以下からアクセス可能https://www.irsem.fr/report.html 2025年4月9日最終閲覧) [9] 以下はその一例である。@CYXuAXfGlfFzZCT「#琉球新報 某海外留学経験のある高IQインフルエンサー様からお手紙♪〈仏軍報告書では明確に『この目的を中国は後押ししている』と書いており、「この目的」の説明として玉城デニーの当選を例に挙げています〉「目的」とは中国共産党の「沖縄独立計画」の事。」、 2022年 8月31日、14時52分、ツイート(https://twitter.com/CYXuAXfGlfFzZCT/status/1564853559786557440?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564853559786557440%7Ctwgr%5E640f330f12a424986bd039fcfdfa1fc8e740f676%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Falic152.blog123.fc2.com%2Fblog-entry-2781.html)(2024年3月14日参照) [10] 一田和樹「デジタル影響工作対策の課題—なぜEU・アメリカは中露イランの手法に対応できないのか?」一橋大学グローバルガバナンス研究センター Issue Briefing No. 56 (2024年3月11日)。 (https://ggr.hias.hit-u.ac.jp/2024/03/11/issues-in-countermeasures-against-digital-influence-operations/ 2025年4月9日最終閲覧) [11] 批判的談話分析(critical discourse analysis)を用いたジュリアン・リチャーズ(Julian Richards)は、解釈には主観的評価に頼り恣意性を拭えない側面がある点を認めたうえで、プロパガンダが持つ不安、影響、希望と救済のナラティブの設定(anxiety, influence, establishing narratives of hope and redemption)の三つの要素に注目して分析している。Julian Richards, “The Use of Discourse Analysis in Propaganda Detection and Understanding,” in Rubén Arcos, Irena Chiru, and Cristina Ivan, eds., Routledge Handbook of Disinformation and National Security (Routledge, 2023), p. 390. [12] ペルソナ分析についてはDoublethink Labが提供する「カウンターナラティブを構築する方法(How to Build a Counter-narrative?)」を参考にした。Doublethink Lab, “Call to action for NGOs Counter-narrative Development: How to Build a Counter-narrative?” (https://fight-dis.info/How-to-Build-a-Counter-narratives.html 2025年4月9日最終閲覧) [13] こうしたアクターを利用する国外アクターが存在する可能性もあることは注記しておく。 [14] 本稿ではAPIを取得した正確性の高い分析ではなく、統計的に優位な数字であるかについては課題が残る。筆者が画面上で表示できた、投稿をリポストしたアカウントのうち約80者の「アカウント名」「アカウントID」「プロフィール文」の内容を無料ソフトであるユーザーローカル テキストマイニングツールで分析した。単語表示数は50で、名詞、動詞、形容詞、その他を表示する品詞とし、文字サイズを出現頻度順に設定した。 [15] 表1の投稿をリポストしたアカウントのうち約80アカウント(筆者が画面上で表示できた数)の「アカウント名」「アカウントID」「プロフィール文」の内容を、ユーザーローカルのテキストマイニングツールを用いて分析した。単語表示数は50語とし、名詞、動詞、形容詞、その他を表示する品詞と設定し、文字サイズを出現頻度順に設定した。 [16] Nguyenらの研究では、フィルタ―バブルを越えて、レコメンデンダシステムによってコンテンツの多様性が生まれたケースが確認されている。Tien T. Nguyen, Pik-Mai Hui, F. Maxwell Harper, Loren Terveen, and Joseph A. Konstan, “Exploring the filter bubble: the effect of using recommender systems on content diversity,” Proceedings of the 23rd international conference on World wide web, (2014), pp. 677-686. [17] Xマーケティング「視点 社会人とTwitter」(2022年5月20日)。(https://marketing.twitter.com/ja/insights/business-people-on-twitter 2025年4月9日最終閲覧) [18] カウンターナラティブについては、ペルソナ分析と同様にDoublethink Labが提供する「カウンターナラティブを構築する方法(How to Build a Counter-narrative?)」を参考にした。 [19] BBC News Japanの最近の報道では「世論調査は間違える可能性がある」といったフレーズでデータの不透明性などに明示的に言及しながら、客観的な分析をしている。BBC News Japan「【イギリス総選挙2024】 各党の支持率は? 最新の世論調査を解説」BBC News JapanのYouTube動画(2024年6月28日)。(https://youtu.be/22En_4Fhw64?feature=shared 2025年4月9日最終閲覧)

外資系コンサルティング会社勤務。ITや防衛産業など幅広い外資系企業の日本での公共政策や広報活動を支援している。仕事の傍ら、官民関係やメディアの視点から偽情報の研究を続けている。2023年春に実施されたGGR集中セミナーに参加。