ウクライナ避難民の現在と未来

日本におけるウクライナ人難民政策の再検討

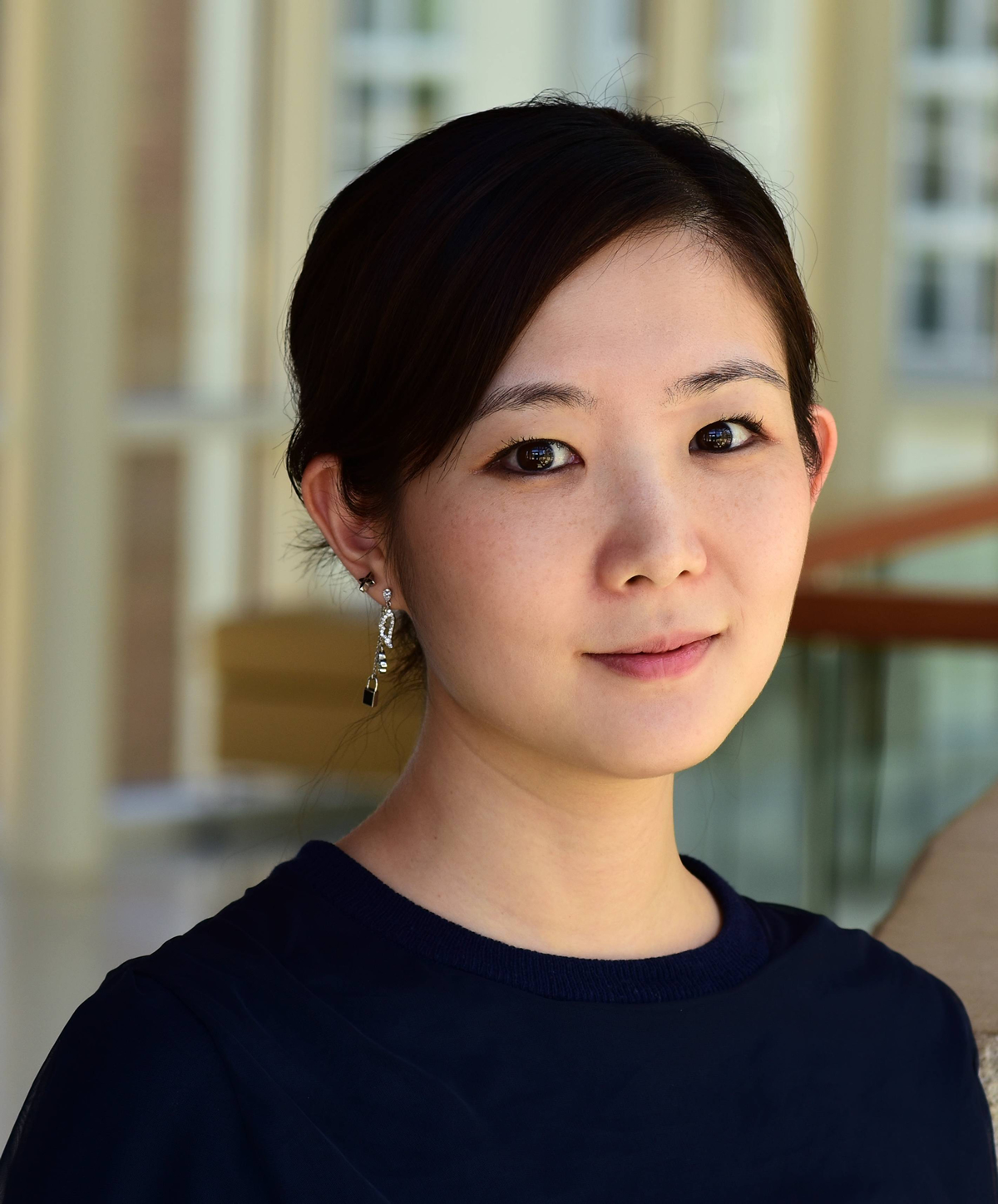

ウ・ユジン

(一橋大学大学院法学研究科専任講師)

2023年4月7日

はじめに

2022年、ロシアがウクライナに侵攻した直後、日本政府は戦争から避難するウクライナ人を受け入れると発表した。岸田内閣は6億米ドル相当の支援策を提供し、避難民となったウクライナ人を日本に呼び寄せるための輸送手段を手配した。2023年2月現在、日本政府は2000人以上のウクライナ避難民を受け入れている。難民に閉鎖的な国という日本の評判を考えると、このウクライナ人に対する歓迎の態度はこれまでにない現象である。国連難民高等弁務官もこの行動を賞賛し、その熱意を継続するよう求めている。しかし、現在のウクライナ人に対する政策は、様々な批判や障害に多方面で直面しており、日本の難民制度のあるべき姿が議論されている。本稿では、日本のウクライナ人難民の扱いに関する問題点を整理し、また難民全般に関する問題点も指摘する。特に、日本の長期的な同化主義的アプローチは、ウクライナ人難民の日本社会への円滑な統合を阻害する重要な要因であることを強調する。

日本の難民制度における問題点

日本は、通常の消極的な難民政策とは異なり、ウクライナから多数の避難民を受け入れており、国際的な取り組みに貢献している。これらの避難民に対して、中央政府がビザや労働許可証を提供し、地方自治体が食料、住居、生活費を提供してきた。国と自治体はウクライナ難民の受け入れに協力的ではあるものの、ウクライナ人が他の難民とどのように区別されているのかが懸念の一つとされている。ウクライナ人難民は一時的な滞在許可を得ており、難民ではなく「避難民」に分類される。これは、ウクライナ人が正式な難民や庇護希望者として認識されないことを意味する。つまり、避難民の滞在期間や権利について、長期的で具体的な規定を定める法律が存在しない。より重要な点として、彼らは、迫害のリスクに直面した場合にはいかなる個人も母国に戻すことができないとするノン・ルフールマン(non-refoulment)原則などの国際的な法的保護の対象から外れる。この短期滞在ビザは、現在は更新可能だが、当初はこれらのウクライナ人をいずれ帰国させることを政府が想定して設定されていた。しかし、現実には、ロシアとウクライナの戦争は当初の予想以上に長期化する可能性があり、紛争後の復興によって避難民や住民が安全に帰国できるようになるには、さらに時間がかかると想定される。

さらに、ウクライナからの避難民に対する日本の今までにない寛大な対応は、国際機関や非政府組織(NGO)の双方から批判を浴びている。日本は、アフガニスタン、ミャンマー、シリア、ベトナムなど、世界各国から逃れてきた難民の難民認定申請を受け入れている。しかしながら、ウクライナ人は居住許可や労働許可をすぐに取得できる反面、その他の難民が同様の権利を得るためには数年かかることが多い。このように、日本はウクライナ人と他の庇護希望者との間で「ダブルスタンダード」を設けていると批判されている。多くの評論家は、日本のウクライナ人に対する優遇は、日本の国際的・地域的な地位のための政治的・外交的な計算に基づいていると捉えている。

従来から日本は非常に限られた数の難民しか受け入れてこなかった。第二次世界大戦以降、年間平均難民認定率は申請総数の1%未満に留まり続けている。日本における難民申請手続きも制限があることで知られている。世界共通の具体的な定義が存在しないため、日本では「脅威」を非常に限定的に解釈している。庇護申請者は、目撃者の証言を含む、母国で迫害の脅威に直面していることを証明する書類を提出する必要があるが、彼らが置かれている状況下ではほとんど収集不可能である。その結果、多くの申請者が難民として認められず経済移民として扱われ、政府の判断が出るまで収容施設に入れられ、施設から出るには数年かかることもある。仮に収容施設から出ることができても、保留状態では経済活動ができないため、多大な苦労を強いられる。

日本の同化主義的統合システム

日本政府のウクライナ避難民への対応は、特定の状況や政治的事情に基づくものであるものの、一般的な移民に対する日本の姿勢に関わる問題である。外国人への対応において、政府は自国の文化的現状を維持することに重点を置いてきた。この規範は、移民を社会の永続的な一員ではなく、一時的な滞在者として位置づける移民政策につながった。その結果、移民が必要とする、あるいは彼らに値する保護や権利に関する政治的な議論が不足してきた。その代わりに、日本の移民統合システムは、結果的に同化主義的なアプローチに従ってきた。そのため、移民に日本の規範を強制することで、移民が社会にもたらす「予期せぬ」変化をいかに最小化するかが最大の関心事とされてきた。

実際、日本の移民に対する同化主義的な姿勢は国際比較データに反映されている。例えば、移民統合政策指数(Migrant Integration Policy Index: MIPEX)は、労働市場の流動性から福祉サービスへのアクセス、教育、医療、永住権、国籍などの法的権利まで、様々な側面について6大陸の統合政策や関連する法律を比較している。2019年の最新の指数によると、日本は100点満点で47点を獲得した。これは他の先進国と比べて低く、例えば、カナダ、ニュージーランド、米国といった伝統的な移住先の国は平均75点であった。日本は、特に差別禁止法が存在せず、教育へのアクセスや政治参加に制限があるため、継続的に低いスコアとなっている。実際、MIPEXのサンプル国の中で差別禁止法が存在しない国は日本のみである。教育制度は「日本化」に重点を置いており、人種、民族、言語等が異なるグループに対する教育への支援は充実していない。市民でない住民には政治的権利がないため、彼らは帰化して日本国籍を取得するまで政治的に声を上げることができない。

日本の統合政策を評価することができるもう一つの国際比較データは、多文化主義政策指数(Multiculturalism Policy Index: MCP)である。多文化主義とは、端的に言えば、集団の違いを認識あるいは評価し、多様な集団の文化や伝統の維持を尊重することである。したがって、多文化主義は、マイノリティがマジョリティのルールや規範に適応することを期待する同化の対義語であると理解できる。多文化主義の支持者は、集団の違いを認識し尊重することで、社会の寛容さと多様性の受容を促進し、健全な文化間関係をもたらすと主張している。MCPは、21の先進民主主義国のみの多文化共生政策を比較している。2020年の最新指標では、日本の多文化共生政策は8点満点で0点と評価されている。これに対して、オーストラリア、カナダ、米国は平均6.17点であった。この乖離は、日本が教育(学校のカリキュラムやバイリンガル教育への財政支援の欠如など)、メディア(民族的な意見表明の包括性や思いやりの欠如)、社会的根拠(宗教的な習慣や服装への未配慮、民族団体への財政支援の欠如など)、法制度(二重国籍やアファーマティブアクションの欠如など)で多文化主義を醸成できていないことに起因している。

総務省は2006年に「地域における多文化共生推進プラン」を導入した。しかし、MCPでは、日本では多文化共生論が台頭しているにもかかわらず、その多くがある程度の社会的多様性が存在すること自体が多文化共生であると見なしていると指摘している。しかし、社会が移民特有の事情や規範を認識し彼らを受け入れようとしない限り、単純な移民との共存や共同生活からは、彼らを国の正当な一員として社会的に受け入れるという認識に繋がりづらい。

同化主義が根強く、多文化主義の導入が遅れている背景には多くの理由があるが、その中でも決定的な原因は、統合制度とNGOの両方が分権的な構造を持っていることにある。法務省の入国管理局が移民の入国と基本的権利を管理する一方で、日本政府は統合プログラムの設計と実施という実際の責任を地方レベルに委ねている。このようなボトムアップのアプローチは、地方自治体がその地域に住む移民の特定のニーズをより認知できるという点では利点だが、地方自治体は一部のグループが必要とする特別な収容施設への対処という点で、財政的な限界に達している。一方、日本のNGOは長い歴史を持ち、またその数も豊富であるにもかかわらず、政治的ないし社会的な発言力は比較的弱い傾向にある。この弱点は、政府が大規模で組織化された団体よりも小規模な地方団体を優遇していることや、厳しい官僚的規制などの制度上の影響も大きくかかわっている。

要するに、日本政府は、地方自治体、市民社会団体、外国人住民自身による分権的な連携により、地方レベルでの移民の支援・収容を推進している。しかし、政府の同化主義的姿勢や地方政府への具体的な指針の欠如は、移民の実態やニーズに対する国民の認識を妨げ、マジョリティとマイノリティの間の分離を悪化させている。幸いなことに、日本国民は時間の経過に伴い移民に対してオープンになってきている。例えば、国際社会調査プログラム(International Social Survey Program: ISSP)が実施したナショナル・アイデンティティ調査では、2003年と2013年に移民に関連する同一の質問をした。図1は、両年度の日本人の回答を比較したものである。全体として、移民に対する世論はこの10年でより好意的になっている。また、最近の新聞やNGOの世論調査でも、多くの日本人が日本政府はウクライナからの難民をもっと受け入れるべきだという意見に賛同している。このような日本人の移民に対する見方は今後も改善されていくと見込まれる。

図1.移民に対する日本人の反応の変化(ISSPデータ)

注:「同意」は、「強く同意」と「やや同意」の両方の回答を含む。「反対」は、「強く反対」と「やや反対」の両方を含む。「どちらでもない」には、「わからない」、「選べない」、「変わらない」などの回答も含まれる。

N=1102(2003年)、1225(2013年)、日本国籍を有すると自認する者のみが対象者である。

日本の調査では、「定住外国人」という言葉が使われている。その正確な定義は、「在留目的で入国した外国人」である。

進むべき道

現在の日本の入国および統合政策において、前述の証拠が意味するところとして、ウクライナ避難民をめぐる問題は、ウクライナ人自身の状況と日本国民の反移民感情という2つの方向性が連動しており、今後の課題であることが示唆された。ウクライナ人の日本滞在が当初の想定よりも長期化すると、短期的な対応だけでなく、教育や雇用へのアクセスといった長期的で持続可能な解決策が必要となる。健康、情報アクセス、言語、心理的な問題などによる失業に加え、就職に成功した人も不完全雇用に悩まされている。多くの避難民がパートタイムで肉体労働に従事し、本来の職業に就くことができないことに苦痛を感じている。現在、ウクライナ人に対するNGOや公的支援は、生活必需品の提供や日本語教室の開設など、草の根レベルで行われている。日本の大学もウクライナ人の受け入れに積極的で、学内宿舎やバイリンガル教育などを提供している。しかし、日本政府が外国人を長期的な社会の一員と見なさない限り、移民の権利や社会への溶け込みに関する政策やプログラムは制限され続け、日本に住むウクライナ人が抱える本質的な問題は見過ごされるかもしれない。

さらに、現在の同化主義的なシステムは、難民に対する国民の支持を低下させ、反移民感情に火をつける可能性もある。現時点では、日本国民はウクライナ人にかつてないほどの関心と支持を示している。このように受け入れに前向きな姿勢は現れつつあるが、日本人は文化や民族的な違いを持つ難民集団を認識し、共に生活してきた経験がない。このような現状でのウクライナからの避難民の長期滞在は、マジョリティとマイノリティの境界を再認識し、日本人が民族文化主義に基づく国家アイデンティティを強化することにつながるかもしれない。移民の数が増加すると仮定した場合、重要になるのは統合の方法に関する日本の姿勢である。特に長期的には、それは日本人と避難民との間の人間関係を含む移住経験に影響を与えるだろう。

【日本語翻訳】

田中秀一(法学研究科 博士後期課程)

土方祐治(国際・公共政策大学院 修士課程)

参考文献一覧

ISSP Research Group. 2012. International Social Survey Program: National Identity II-ISSP 2003. GESIS Data Archive, Cologne. ZA2910 Data file Version 2.1.0.

ISSP Research Group. 2015. International Social Survey Program: National Identity III-ISSP 2013. GESIS Data Archive, Cologne. ZA5950 Data file Version 2.0.0.

Multiculturalism Policy Index. 2022. Access: http://www.queensu.ca/mcp/.

Migrant Integration Policy Index (MIPEX). 2020. Access: https://www.mipex.eu/.

一橋大学大学院法学研究科専任講師。2021年まで東北大学大学院情報科学研究科助教。2018年から2020年まで早稲田大学大学院政治学研究科日本学術振興会研究員(リサーチ・アソシエイト)。2017年から2018年までスタンフォード大学アジア太平洋研究所研究員。バージニア大学で博士号を取得。ニューヨーク大学及びソウル大学で修士号を取得。スミスカレッジ卒業。